AIが苦手なのは、“迷いながら決める”という人間のリズム。

AIは「速く正しい結論」を出すのが得意だ。だが現場の意思決定はそう簡単じゃない。比較して、戻って、付箋にメモし、他部署に電話し、もう一度見直して――“迷いながら決める”という人間のリズムが精度をつくる。本稿では、そのリズムをどうやって記録し、再現し、チームの資産に変えるかを、建設・購買・経理の具体例で解説する。

1. 「迷い」は非効率ではなく“情報”

- 結論は1つでも、判断の射程は広い。

- 「候補Aを却下した理由」「Bに決めた根拠」「Cを一瞬検討したがやめた背景」――これらはすべて次回の近道になる。

- にもかかわらず、多くの現場では結果(最終値)しか残らない。だからAIも人も、毎回“最初から”考え直す羽目になる。

速さの次に問われるのは、速さの根拠だ。

2. なぜAIは“迷い”に弱いのか

- データ構造が結果偏重

伝票やExcelは“最終値”の器。比較・逡巡の過程の格納先がない。 - 時間解像度が低い

「行きつ戻りつ」の時系列が落ちる。AIから見ると点の集合でしかない。 - 理由が言語化されない

例外判断は「経験の匂い」。言い回し・隠語・ローカルルールが未定義。

3. “迷いログ”の最小単位(これだけ残せば再現できる)

迷いをすべて細かく書き起こす必要はない。次の4点だけで効く。

- 比較対象:検討した候補(A・B・C)

- 却下理由:Aをやめた根拠(価格、納期、仕様、リスク等)

- 最終選択:選んだBと採用理由(重みづけがあるとなお良い)

- 自信度:0〜100%(後から学習・ルール化の優先度付けに使う)

形式は自由でよいが、必ず理由が1行あること。

4. 現場別・“迷い”の典型シーン

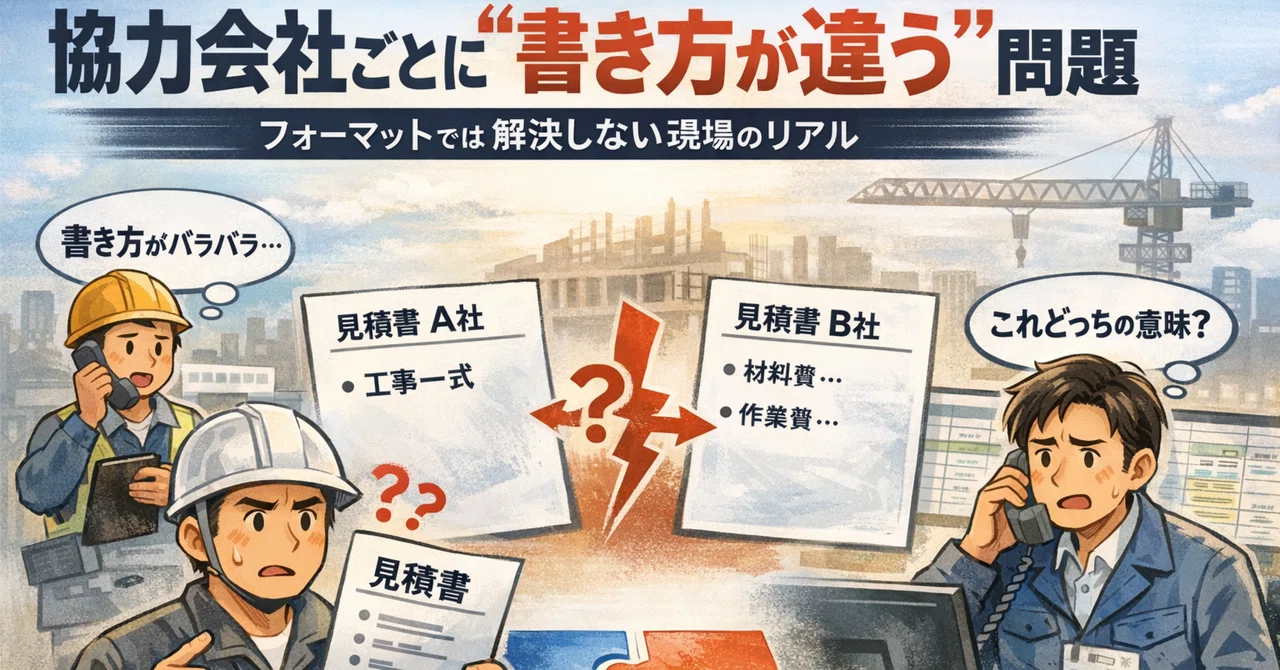

4-1. 見積・積算(建設)

- 同一仕様だがメーカー違いで単価・納期・施工性が揺れる

- 類似案件の転用時、細部の仕様差をどう補正するか

- 外注の見積ブレをどこまで許容し、どこから交渉するか

残すべき迷いログ例

- 比較対象:メーカーA / メーカーB

- 却下理由(A):納期4週→現場工程と不整合

- 採用(B)の根拠:単価+3%だが工程短縮で実質コスト↓

- 自信度:70%(次回、Aの短納期オプション調査タスクを自動発行)

4-2. 購買

- 型番→代替品の可否判断(保証・安全基準・適合証明)

- まとめ買いの値引き vs 余剰在庫リスク

- 一次・二次サプライヤの切替タイミング

残すべき迷いログ例

- 候補:標準品S / 代替品D

- 却下理由(D):適合証明の更新待ち(期限10/31)

- 採用(S):在庫確保可、工程停止リスク回避

- 自信度:85%(証明更新時にD再評価のリマインド)

4-3. 経理・電帳法

- 勘定科目の悩み(会社ローカルの補助科目、費用按分)

- 但し書きの曖昧表現(「広告協賛」「販促物」等の解釈差)

- 例外伝票(合算・分割・補助金対応)

残すべき迷いログ例

- 候補科目:交際費 / 広告宣伝費(補助:展示会費)

- 却下理由(交際費):社内規程#3-2に抵触

- 採用(広告宣伝費-展示会費):領収書の但し書き+契約書条項#12

- 自信度:60%(規程の解釈がブレるため後日監査レビューを依頼)

5. “迷い”を奪わないUX設計(現場に嫌われないコツ)

- 1行メモ + プリセット理由:フリーテキスト1行に、選択式の理由タグ(複数可)

- 後追い記録を許容:処理を止めない。提出後24時間以内なら追記OK

- やり直し履歴の自動取得:画面遷移・比較クリック・差し戻しを自動ログ化

- 迷いの可視化:案件カードに“迷い温度”を表示(高温=再利用価値が高い)

- テンプレ育成:迷いログが3件貯まったら、暫定ルール候補をAIが提案

6. 実装フォーマット(やさしい記録テンプレ)

6-1. ミニ記録(現場向け)

【比較対象】A社SUSパイプ / B社SUSパイプ

【却下理由(A)】納期4週。工程3週に間に合わず

【採用(B)】単価+3%だが工程短縮で総コスト低下見込み

【自信度】70%

【メモ】次回Aの短納期オプション確認

copy

6-2. 検索に強いタグ(管理者向け)

まずは自由記述+タグ2つで始め、運用しながらタグを絞る。

7. どう活用されるか(AIと人の分担)

- AIの役割

- 類似案件の迷いログを自動レコメンド

- 過去の却下理由から暫定ルール案を生成

- 自信度の低い判断をレビュー待ちに振り分け

- 人の役割

- 暫定ルールの採否決定と例外の定義

- 規程との整合・監査観点のチェック

- “匂い”の言語化(隠語・現場慣習→用語集に登録)

8. KPIと効果検証(数字で語る)

- 再検討率↓:同一論点に対する二度手間の減少(目標▲30%)

- レビュー工数↓:低自信度案件の平均レビュー時間(目標▲25%)

- 転用率↑:迷いログが次回案件で再利用された割合(目標+40%)

- 例外収束日数↓:新しい例外がルール化されるまでの期間(目標▲50%)

9. 導入の進め方(小さく始めて、速く回す)

- 対象業務を1つに絞る(例:積算の代替品判断のみ)

- ミニ記録テンプレを配布(1行メモ+理由タグ2つ)

- 2週間で10件の迷いログを集める

- 暫定ルールを3本だけ作る(採否は管理者が決定)

- 3週間目に効果レビュー:KPI/現場の声/タグ棚卸

- テンプレ修正→第2業務へ横展開

10. よくある落とし穴と回避策

- “書かされ感”問題:メモ必須をやりすぎない。自信度<70%の時だけ必須化。

- 専門家の反発:「仕事が奪われる」不安には、裁量の残し方(最終承認・例外裁定)を明示。

- 文字の荒れ:隠語・略語は用語集に吸い上げ、AIが補正候補を提示。

- ブラックボックス化:暫定ルールは作成者・根拠・適用範囲をカード化して公開。

11. まとめ

- AIは結論が速い。人は迷いながら決める。

- その逡巡の軌跡を最小コストで記録すれば、次回の判断は短く、正確になる。

- 迷いはコストではない。チームの資産だ。

付録:すぐ使える“迷いログ”カード(コピペOK)

【案件】(案件名/伝票No.)

【論点】(例:代替品可否、勘定科目、見積転用補正)

【比較対象】(A/B/C)

【却下理由(A)】(タグ:#納期 #規程 #安全 #利益率 …)

【採用】(B)/理由(1行)

【自信度】(%)

【後続タスク】(規程確認/証明更新/価格交渉 など)

Connected Baseなら

Connected Baseは、結果だけでなく“ためらい→決断”の軌跡を一緒に残します。

- 伝票・見積・購買データの抽出

- 迷いログ(理由タグ・自信度・比較履歴)の記録

- 類似案件の自動レコメンド/暫定ルール提案

- 監査・規程と突合した再現性のある判断

迷いを奪わず、迷いを資産化する。次の最短ルートを、今日からつくりませんか。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信