部材価格の「社内適正価格」を持つべき理由——現場の意思決定を“勘”から“再現性”へ

- 見積のばらつきは必ず起きる。だからこそ自社の“普通(基準)”= 社内適正価格を持つ。

- 過去の契約・見積をDB化→正規化→中央値で基準を作り、数量帯・地域・仕様で補正する。

- 調達時は乖離率と根拠で会話する。勝ち筋は「小さく始めて回す」こと。

なぜ今「社内適正価格」か?

- 価格変動:市況は上下するが、“自社の一般”は社内にしかない。

- 属人化の限界:ベテランの肌感覚は貴重だが、可視化しないと引き継げない。

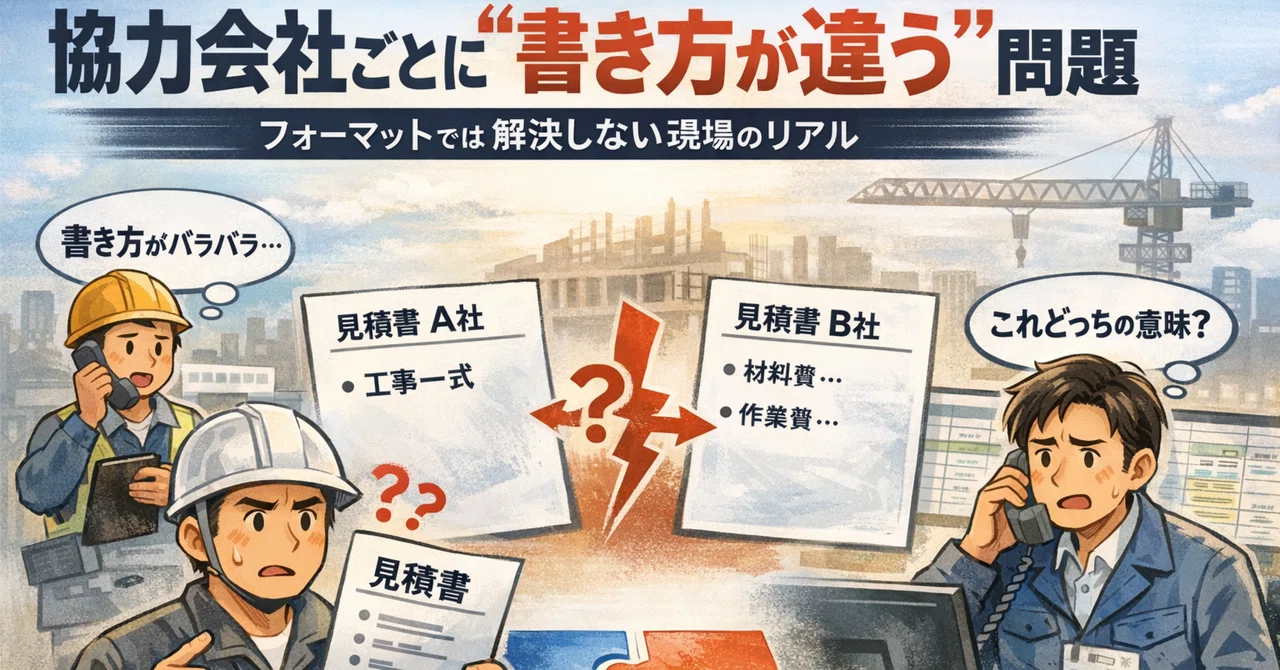

- ミスの起点:見積の単位・仕様差・数量帯の違いでリンゴとミカンを比べがち。

- 経営インパクト:単価の“たった100円”の差でも、数量が大きい現場では数百万円〜億単位の影響になる。

- 例)1個あたり100円差 × 50,000個 = 5,000,000円(=500万円)

「社内適正価格」の作り方(現実的な5ステップ)

- 集める:過去12〜24か月の契約済み見積・発注・検収を一か所に。PDFでもOK。

- 正規化する:品目名、仕様、単位(m / m² / m³ / 個 など)、数量帯、地域、日付を統一記録。

- グルーピング:

- キー例:`[品目カテゴリ] × [仕様/等級] × [地域(ブロック)] × [数量帯(例: 0-100, 100-500, 500+)]`

- 基準化:グループ内の中央値を“社内適正価格”として採用。必要に応じて第1–第3四分位でレンジを定義。

- 運用に落とす:

- 新規見積の単価乖離率=(見積単価−社内適正価格) / 社内適正価格 × 100%

- 閾値:±5%=緑、±5〜10%=黄、>10%=赤 → 再見積・根拠確認・代替案検討のトリガーに。

ポイント:平均より中央値。外れ値で振れにくく、現場感と整合しやすい。

価格を歪ませる“見えない要因”への対処

- 数量帯割引:数量が増えると単価は下がりがち → 数量帯で補正。

- 地域差:輸送・職人手配で差 → 地域ブロックを分ける。

- 時期:繁忙/閑散や相場 → 月/四半期で更新。

- 仕様差:JIS等級、厚み、耐火/防錆など → 仕様属性をキーに含める。

- セット見積:一式見積は単価が見えにくい → 主構成要素へ分解 or 別枠管理。

「見積比較」が“交渉”に変わる瞬間(会話の型)

- NG:「高い。下げて。」

- OK:「当社の12か月中央値は3,250円/m²、今回お見積は3,620円/m²(+11.4%)。

数量帯は同等で、仕様は同一。この差の根拠を教えてください。輸送条件や納期短縮が要因なら反映の可否を検討します。」

効果の見える化(KPI)

- 乖離率の中央値(月次)

- 赤判定(>10%)の比率

- 再交渉成功率(赤/黄→緑になった案件割合)

- 削減額(例:単価改善×数量)

- 例)鉄筋 D13:5円/kgの改善 × 120,000kg = 600,000円(=60万円)

- 調達リードタイム(見積依頼〜発注)

- 代替提案率(仕様代替・他サプライヤ提案の提示率)

小さく始める30-60-90日ロードマップ

Day 1–30(試行)

- カテゴリを3品目に絞る(例:型枠用合板・鉄筋・コンクリート二次製品)。

- 過去12か月の契約済みデータのみで良い(見積だけより信頼性高)。

- 正規化ルール(単位/仕様/地域)を1ページにまとめる。

Day 31–60(標準化)

- 四分位と閾値(5/10%)を決め、赤黄緑レポートを週次で回す。

- 逸脱案件は根拠をナレッジ化(輸送/納期/特殊仕様/現場制約)。

Day 61–90(展開)

- カテゴリを10品目へ拡張。

- 調達ワークフローに自動アラートと承認フローを組み込む。

- 月次で社内適正価格の再計算(移動中央値)。

よくある反論と実務的な答え

- 「相場は毎日動く、固定は無意味」

→ “固定”ではなく移動中央値。四分位レンジで柔軟に吸収。 - 「協力会社の反発が怖い」

→ 理由のある差は歓迎。輸送/納期/品質など根拠が会話の中心になるので関係性はむしろ健全化。 - 「整備コストが高い」

→ まずは3品目×12か月。契約済みだけに絞れば手戻りが少ない。

最低限の“社内適正価格シート”例(雛形)

| 品目カテゴリ | 仕様/等級 | 地域 | 数量帯 | 社内適正価格(円/単位) | Q1–Q3レンジ | 更新月 | 根拠件数 |

| —— | ———- | — | ——– | ———–: | ———– | ——- | —: |

| 鉄筋 D13 | JIS G 3112 | 関東 | 0–100t | 128 | 122–134 | 2025-09 | 42 |

| 型枠用合板 | 12mm ラーチ | 関東 | 0–5,000枚 | 3,250 | 3,100–3,420 | 2025-09 | 31 |

| 既製側溝 | U形 300 | 関東 | 0–1,000本 | 4,980 | 4,700–5,200 | 2025-09 | 18 |

注:単位の統一(m / m² / m³ / 本 / 枚 など)と仕様の表記ゆれを先に潰すと“勝ち”。

データ整備のチェックリスト(保存版)

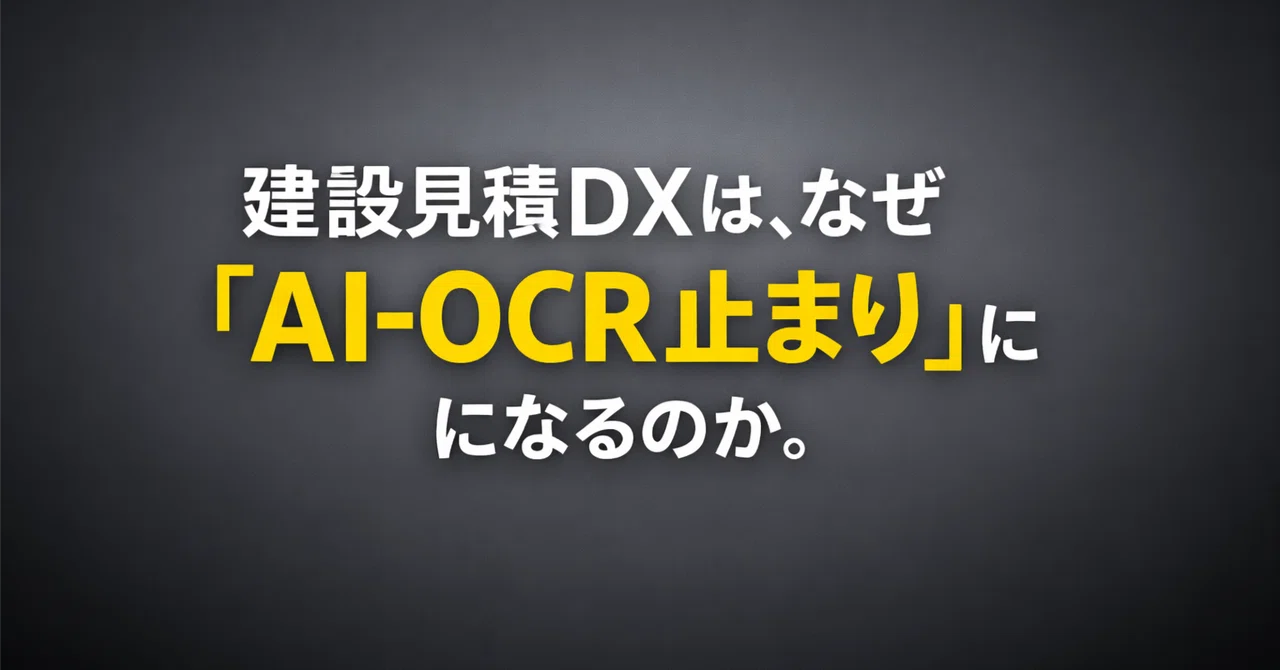

- [ ] PDF/画像の文字起こし精度(OCR結果に単位・数量を含む)

- [ ] 単位の統一(m / m² / m³ / 個 など。不明は空欄)

- [ ] 仕様キーの決め方(厚み・等級・耐火・塗装…)

- [ ] 数量帯の区切り(3区分から開始)

- [ ] 地域ブロック(関東/関西/東海…)

- [ ] 契約日と支払条件の手入力欄(相場差の説明変数に)

- [ ] 一式見積の扱い方針(分解or別枠)

現場が嬉しい“使いどころ”

- 見積比較:赤/黄/緑で瞬時に“注意すべき案件”を炙り出す

- 発注前の最終チェック:乖離率が高い場合だけ上長承認

- 出来高査定:追加変更時の協議を“根拠数字”で迅速化

- 次の現場の原価企画:社内の“普通”を前提に見積指南ができる

まとめ

“社内適正価格”は、サプライヤーを締め上げる道具ではなく、根拠ある会話を増やすための共通言語です。

まずは3品目×12か月から。中央値と四分位、数量帯・地域・仕様の3点セットさえ回せば、数値で語れる購買が始まります。

Connected Base | 建設業の方必見!見積集約を自動化!高精度AI解析技術を用いた、業界初の完全丸投げ型の電子化サービスなら『Connected Base』。顧客ごとの読取・入力connected-base.jp

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信