建設業に広がるAI活用 ― 見積・積算でどこまで自動化できる?

人手不足、原価高騰、短納期化。建設業の原価管理は「勘と経験」から「再現性のあるプロセス」へと変わりつつあります。AI-OCRやLLM(大規模言語モデル)、ワークフロー自動化を組み合わせることで、見積・積算はどこまで機械に任せられるのか――現場での導入観点から“今できること/まだ難しいこと”を整理し、成果の目安と実装の勘所をまとめました。

なぜ今、見積・積算のAI化なのか

- 人手不足/属人化の解消:ベテラン依存の転記・集計を仕組み化。

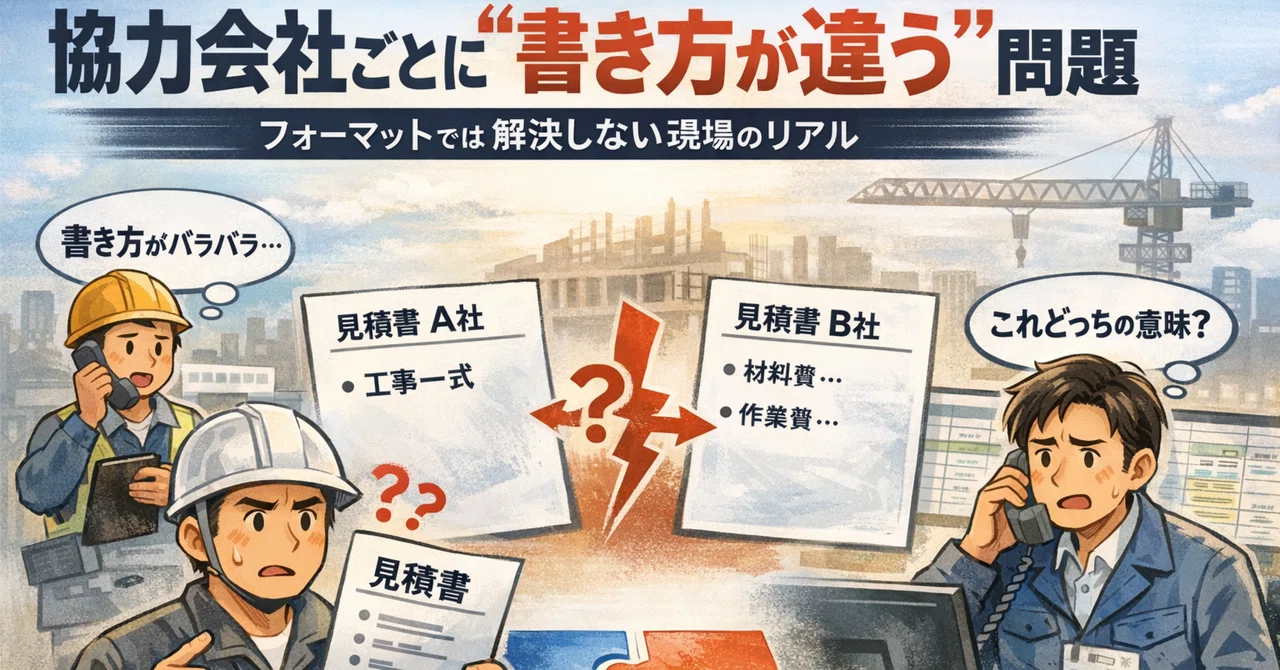

- ばらつくフォーマット:協力会社ごとに違う見積書・仕様書・メールを自動整形。

- コンプライアンス対応:電帳法・インボイス対応で「データ前提」の運用へ。

- 原価の揺らぎに即応:社内適正価格(自社“標準”)のDB化で購買判断を高速化。

まず、「AIが得意なこと/苦手なこと」を見極める

✅ 今できる(実務で有効な)自動化

- 見積書の自動読取:PDF/画像から案件名・取引先・明細(品名・数量・単位・単価・金額)を抽出。

- フォーマット正規化:数量・単位のゆらぎ(m, m, ㎡, m2 等)や品目名称の揺れを統一。

- 社内マスタへのひも付け:メーカー・品番・工種・原価コードなどへの自動マッピング。

- 単位補正ルールの適用:例)床コンクリート=m²、外構コンクリート=m³ のような“現場の当たり前”を機械に伝える。

- 重複・差分検知:見積改訂版の差分比較、同一案件の二重計上チェック。

- 社内適正価格DBの更新:契約済み見積の実勢値を吸い上げ、以降の購買に即時反映。

- 例外キュー運用:信頼度やルール違反が出た行だけ人に回す“人×AI”の分業。

- 電子保存・連携:会計・SharePoint/Box・BIなど周辺システムへ自動連携。

⚠️ まだ難しい(人の判断が要る)領域

- 曖昧な仕様解釈・文脈判断(“一式”の内訳推定、VE提案の妥当性判断)

- 設計変更の意図理解(設計者の意図・リスク見込みまで含む判断)

- 図面からの完全な数量拾い(2D/3D連携の成熟は進むが、人の最終目視は当面必要)

- 交渉・市場読み(市況や案件特性を踏まえた最終単価の落としどころ)

自動化レベル(“自動運転”の段階イメージ)

- L0:手作業(転記・集計は人)。

- L1:OCRで文字起こし+定型RPA(人が全件確認)。

- L2:AI抽出+ルール補正(例外のみ人が見る)。

- L3:マスタ連携・社内適正価格照合まで自動(承認だけ人)。

- L4:案件ポートフォリオを踏まえた自動提案(“人の最終裁量”を残して意思決定支援)。

多くの現場は L2→L3 で大きな効果が出ます。

典型ワークフロー(現実的な全体像)

- 入力集約:メール添付/共有フォルダ/スキャンを一元収集。

- AI-OCR/レイアウト解析:表構造や改行位置を保持してテキスト化。

- 項目抽出:案件属性・取引先情報・明細(品名/規格/数量/単位/単価/税)を抽出。

- 正規化:全角半角・単位表記・桁区切り・税区分などを機械的に統一。

- マスタ照合:社内品目・メーカー・工種・原価コードへ自動マッピング。

- ルール適用:単位補正・丸め・禁止ワード・最低仕様の自動チェック。

- 信頼度スコア:閾値未満の行だけ“例外キュー”で人が是正。

- 社内適正価格照合:過去契約実績から相場逸脱を警告。

- 承認:担当→上長の2段階など、ワークフローで押印レス。

- 書庫・連携:電帳法要件を満たす保管+会計/購買/BI/RAGへ自動連携。

成果の“現実的な”目安(レンジ)

- 転記・整形時間:70–90%削減(例外対応中心へシフト)

- 社内適正価格の活用率:0→50–80%(購買時に即参照できる状態)

- 入力ミス:大幅減(重複・桁ズレ・税区分誤りなどの定型エラー)

- 見積比較リードタイム:半減(差分検知と正規化により)

※数値は業務設計とデータ品質に依存。最初は“例外処理設計”が鍵です。

成功の勘所(最短で成果を出す設計)

- “社内適正価格”を先に定義:過去の契約済み見積をDB化し、まずは見るだけで効く状態へ。

- 例外を先に設計:AIの不得意を“キュー”で救う。例外基準(NGワード、閾値、単位違反など)を明文化。

- マスタを薄くはじめる:最小の必須キー(品目・工種・原価コード)から。後追いで拡張。

- ルールは“人の当たり前”を正式化:単位補正、丸め、積算の作法を文書化して機械に渡す。

- PoCは“既存データで”:新運用を強いない。まずは今あるPDFで回るワークフローに。

- ダッシュボードより“アラート”:異常・逸脱・未処理の“気づき”を先に出すと定着が早い。

ありがちな失敗と回避策

- 万能幻想:最初から図面拾い・VE判断まで狙わない。L2/L3で効果を固める。

- ベンダー任せ:社内ルールが曖昧なまま導入し、例外だらけに。→先にルールを文章化。

- マスタ過剰主義:完璧なマスタ待ちで遅れる。→“走りながら整備”が正解。

- 評価指標の不在:処理件数、例外率、修正時間などKPIを事前合意。

ベンダー選定チェックリスト(抜粋)

- OCR精度(表・注釈・複数通貨・税込/税抜・総計の扱い)

- 品目/規格/単位の抽出と単位補正ルールの実装柔軟性

- 社内マスタ自動学習(メーカー・品番・工種・原価コード)

- 例外キュー運用(信頼度、差分、NGルール)

- 改訂差分検知・重複検知

- 社内適正価格DBの蓄積・検索・警告機能

- 電帳法・インボイス要件の準拠と保管連携

- 既存SaaS/基幹(会計・購買・DMS・BI・RAG)とのAPI連携

- 権限・監査ログ・運用キャパ(ロール、閲覧権限)

- 導入後のルール追加・ワークフロー変更の内製容易性

90日スモールスタート・プラン

- Day 1–30|現状把握 & ルール化

入力経路の棚卸し/単位補正・NGルールの文章化/KPI設定。 - Day 31–60|PoC

既存PDFでL2自動化(抽出→正規化→例外キュー)。週次で例外分析→ルール更新。 - Day 61–90|運用化

マスタ連携・社内適正価格照合(L3)まで伸ばし、承認・保管・連携を自動化。

まとめ

見積・積算のAI化は、「すべてを黒箱で置き換える」話ではありません。“人の当たり前”をルール化して機械に任せ、例外だけ人が裁く――この設計ができれば、L2/L3の段階で大きな効果が出ます。

まずは社内適正価格DBの整備と例外キュー運用から。そこが固まれば、図面・仕様の理解や提案支援など、より高度な“自動運転”へ自然と進めます。

付録:現場でよくある単位補正の例

- 外構コンクリート:m³(流し込み=体積)

- 床コンクリート/保護モルタル/均しモルタル:m²(平面施工)

- 一般的でない単位(独自略記など):空欄にして人が確認

“AIに任せる領域”と“人が判断する領域”を正しく分けること。ここが、見積・積算の自動化を成功させる最短ルートです。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信