積算精度を上げるなら、“属人判断”をいつもの業務に組み込め!

AI-OCRやLLMだけでは埋まらない「最後の1割」は、「結論ではなく“判断プロセス”」を残す設計で埋める

- 精度が伸びない本質は、属人判断が仕組みの外にあること。

- ベテランの仕事を「奪う」のではなく、**どう考えたか(プロセス)**を短文で残す。

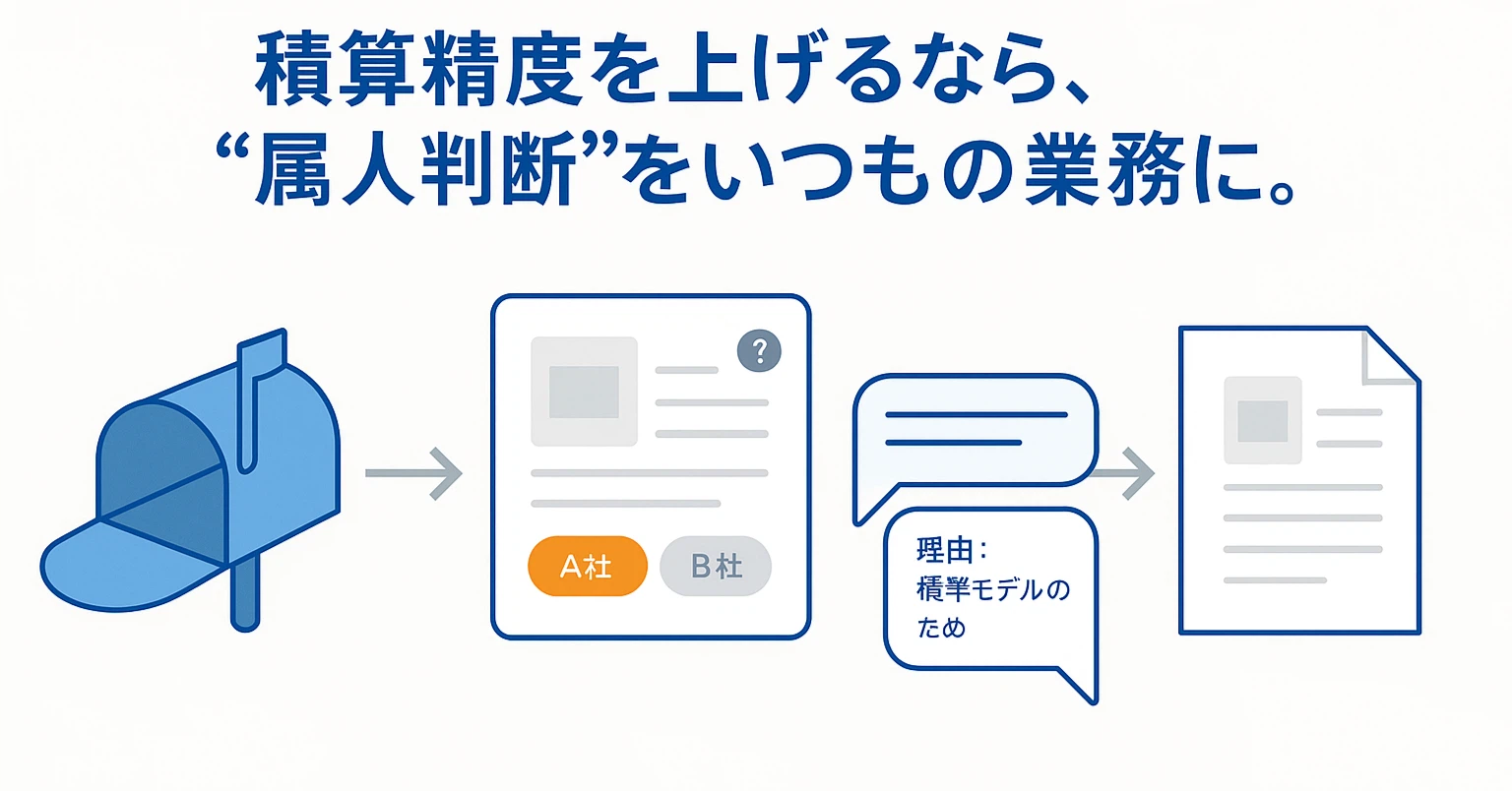

- 入口→整備→候補提示→承認→出力の各工程にフックを置き、フリーフォーマットで理由を記録。

- 90日で**一次スルー率↑/正規化率↑/訂正時間↓**をKPIで可視化し、週次ループで継続改善。

1. なぜ“属人判断”が積算精度を左右するのか

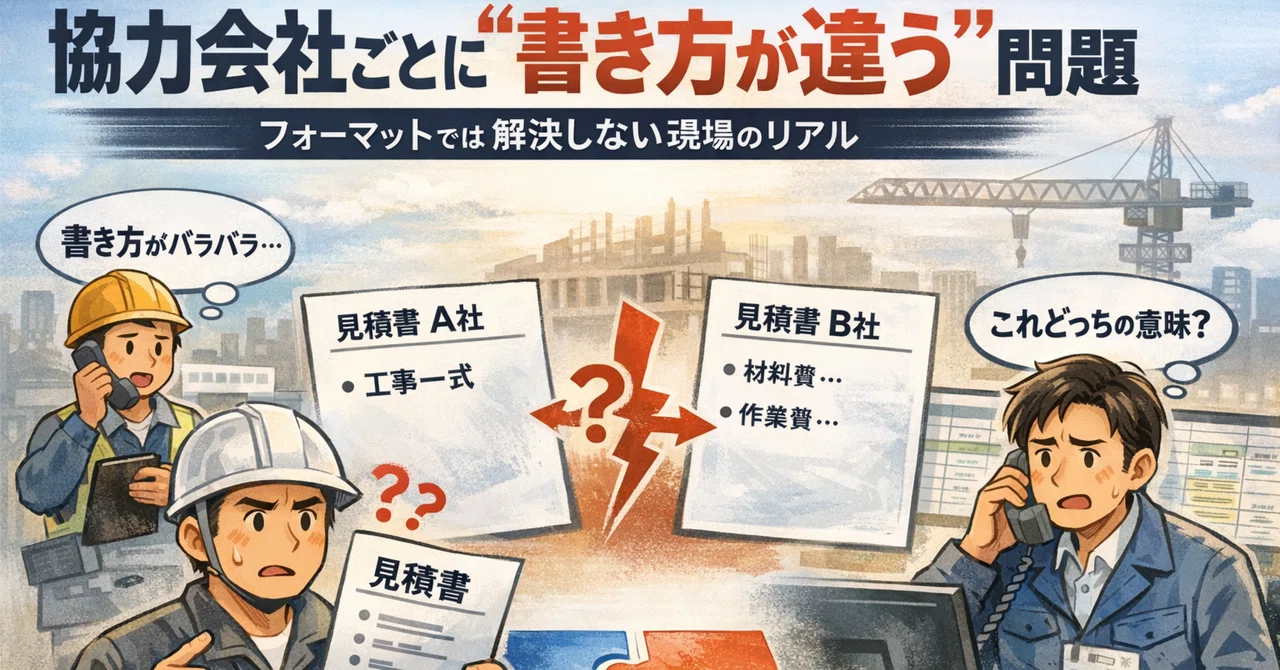

- 表記ブレ:メーカー・型番・単位のゆれ(例:HITACHI/日立、Φ100/100A、m/巻)。

- 文脈判断:特記仕様の読み替え、現場制約(搬入、夜間、高所)。

- Excelの“埋め文化”:とりあえず入力→後で直す、が未回収のまま残る。

AIはパターンには強いが、例外の連鎖に弱い。ここを人の判断プロセスで埋めるのが近道。

2. 「隠ぺい」を招かない設計:結論ではなく“プロセス”を残す

記録の目的は“代替”ではなく“継承”。

残すべきはどの選択肢を採ったかではなく、なぜそう判断したか。

- フリーフォーマット欄を用意し、「迷い」「根拠」「文脈」を短文で残す。

- 強制はしない(短文+AI要約で負荷を最小化)。

- “良い判断例”の棚を作り、学び合いを促す。

- ルール化は理由の共通部分のみに限定(結論の画一化はしない)。

3. どの工程に“属人判断の記録”を組み込むべきか

① 読解(入力前)

図面・仕様書を読む際の迷いポイントと判断根拠をメモ。

例:「“□印”はシリーズ上位指示→型番置換」。

② 突合(品目・単価マスタ照合)

辞書で吸収しきれない例外の分岐条件をコメントに。

例:「同型番ありだが納期都合で別メーカー選定」。

③ 補正(係数・単位換算)

現場条件の係数ロジックを短文で。

例:「夜間×1.2:搬入制約あり」。

④ 展開(割引・一式の配分)

値引きをどこにどう配分したか、考え方を残す。

例:「主材は契約単価維持のため、副資材へ配分」。

⑤ 承認(出力前)

人手判断の行をハイライト、理由の要約を承認画面で確認できる状態に。

重要:判断は別画面に逃がさない。現場が触るUI内で完結させる。

4. 記録フォーマット(軽量でOK)

自由記述テンプレ(UIにそのまま)

- 迷った点:

- 参照した根拠(図面/仕様/連絡):

- 採った判断(置換/係数/名寄せ など):

- 次回のためのメモ:

5. ルール化&例外推論(やさしい版)

5-1. まずは「ふだんの決め方」を言葉で書く

- 呼び名:社内では「HITACHI/日立製作所」は**“日立”**で統一。

- 単位:ケーブルは1巻=50m、端数は切り上げ。

- 割引:値引きは副資材から優先配分(主材の契約単価維持)。

- 係数:夜間**×1.2**、高所は**+0.5人日**。

ポイント:**“結論”より“理由”**を書く。次回の自動化に効くのは「なぜ」。

5-2. 3つに自動化

- 名寄せ(呼び名の統一)

- 換算・展開(単位換算、割引のばらし)

- 候補提示(AIが“たぶんこれ”を出す→人がクリック承認)

名寄せと換算・展開で8割を安定化。残りは候補提示→ワンクリック承認で学習。

5-3. ミニケース

A:単位換算

- 入力:ケーブル 150m → 自動:3巻

- 理由:「標準巻長50m、端数切り上げ」

B:割引配分

- 入力:小計100万円/値引10万円 → 自動:副資材へ配分

- 理由:「主材の契約単価維持」

C:メーカー推定

- 入力:UX-123(メーカー未記入)

- 候補:日立(78%) / パナ(22%)(ヒント:類似案件No.2024-37)

- 操作:日立を承認→次回は自動で日立に。

5-4. 操作は“3タップ”

- 候補を見る(理由も「?」で確認)

- 選ぶ/却下(ワンクリック)

- ひと言残す(任意。AIが要約)

5-5. はじめの一歩チェックリスト

- 呼び名の統一リストを10件作る

- 単位換算ルールを3件決める(m→巻、㎡→枚 など)

- 値引配分の方針を1行で言語化

- 迷った時に書ける自由記述欄を追加

- 週次で新規例外Top10を見て、言葉→ルールに落とす

5-6. ベテランの価値を守る

- 奪うのは“手数”だけ。思考は奪わない。

- ルール化は理由の共通部分のみを対象に。

- 自由記述でプロセスを残し、学びの素材にする。

6. 運用テンプレ

役割:オーナー=購買/積算Mgr(KPI)、レビュアー=現場リーダー(例外承認)、メンテナー=情シス/オペ(辞書・ルール運用)

SLA:例外の一次判定は24h以内(Highは当日)

週次レトロ(15分):KPIレビュー/新規例外Top10の恒久化/不要ルールの整理

7. 90日導入プラン

- W1–2:ブレと例外の棚卸し、KPI初期値(正規化率/一次スルー率/訂正時間)

- W3–4:頻出20%を言語化→名寄せ・換算に落として底上げ

- W5–8:PoC運用(候補提示→承認→学習を回す)

- W9–12:本番化(監視アラート、承認SLA、PRフロー、ロールバック)

毎日5–10分の定着ループ:朝=例外承認/昼=差異検出確認/終業前=辞書PRをマージ

8. ダッシュボードKPI(4枚で十分)

- 正規化率(名寄せ・換算・展開の完了率)

- 一次スルー率(完全自動通過率)

- 例外率(人手承認が必要な行の割合)

- 訂正時間/件(1行当たりの修正所要)

9. アンチパターン(避けたい設計)

- 理由の強制・長文入力(形骸化/隠ぺいの温床)

- 結論だけルール化し、理由を残さない(学習停止)

- 変更のガバナンス不在(誰でも上書き→事故)

- UIが現場の導線外(記録されない/使われない)

10. 今日からできる“スモールスタート”

- 例外が多いトップ5品目に自由記述欄を追加

- 名寄せ・換算のルールをまず10個だけ作る

- 週次15分のKPIレビューを今週から始める

Connected Base(短い紹介)

Connected Baseは、AI-OCR×独自AIד判断ログ学習”で、属人判断をいつもの業務フローに組み込みます。

ノーコードのルール設定+候補提示+チャット承認で、正規化→名寄せ→換算→差異検出まで自動運転。

プロセスの記録を前提に、一次スルー率を継続的に引き上げます。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信