RPAやAI-OCRだけじゃ足りない! 建設業DXの本当の勝ち筋とは?

建設現場は、見積・積算・契約・出来高・請求・検収と、紙やPDFが川のように流れる。RPAやAI-OCRはこの“川の一部”を速くする道具ですが、勝敗を分けるのは「判断の再現性」と「例外処理の設計」です。この記事では、ゼネコンや協力会社の現場で実際に効いたやり方をもとに、RPA/AI-OCR“だけ”を超える勝ち筋を体系的にまとめます。

- 帳票は読めても“意思決定”は進まない

- OCRは「読む」まで。積算・発注・検収では「単価は妥当か?」「この明細は合算か個別か?」など判断の型が本丸。

- RPAは「手順の自動化」止まりで、判断のブレや例外に弱い。

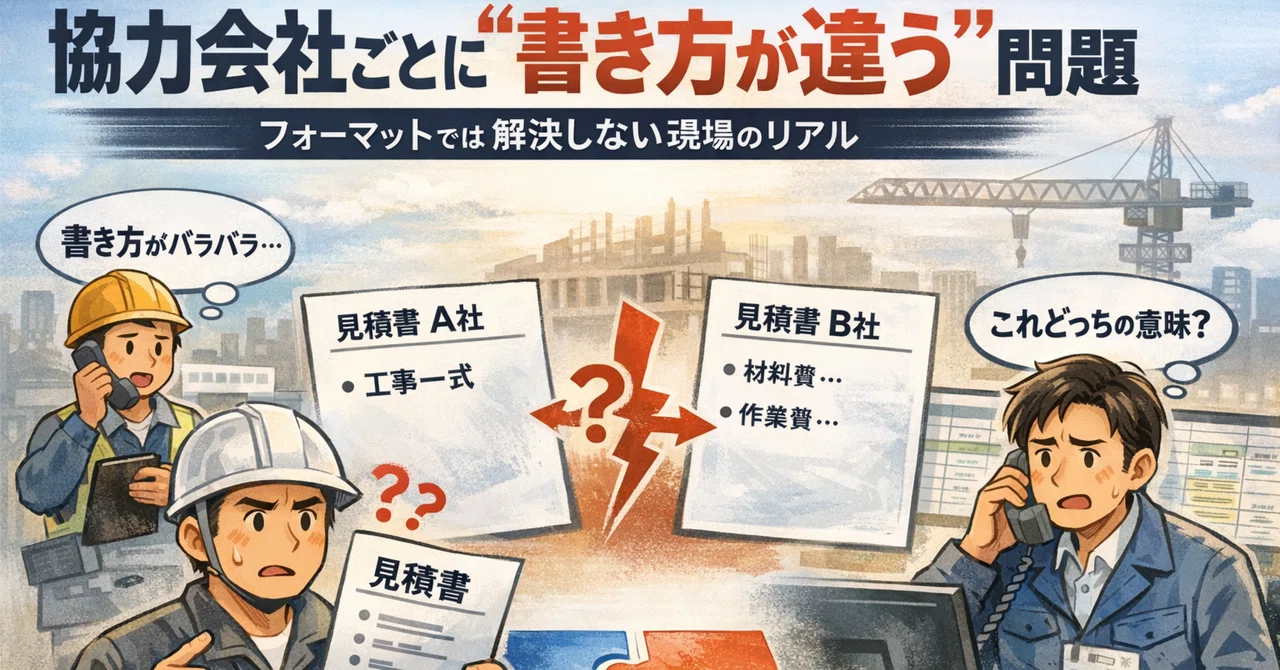

- 書式のバラツキと“例外”が常態

- 取引先ごとにフォーマットが違い、同じ会社でも案件で粒度が違う。

- “小計”“値引き”“予備費”など、ヘッダー/集計行の解釈を誤ると原価が崩れる。

- “社内適正価格”がないと交渉・是正ができない

- 市場単価はあっても、自社の過去実績・数量・地域・工種で自社基準を持てなければ、仕入最適化が進まない。

勝ち筋の全体像:「3層モデル × 4P+E」

3層モデル

- Digitization(デジタイゼーション):紙→データ(AI-OCR/レイアウト解析)

- Digitalization(デジタライゼーション):業務に組み込む(承認・仕訳・連携)

- Transformation(トランスフォーメーション):判断を再現し、例外も運用で吸収

4P+Eフレーム

- Process:現場フローを分解(受領→解析→検知→承認→連携)

- Pattern:判断の型を明文化(例:合算/分割、集計行の扱い、備考の無視/抽出条件)

- Price DB(社内適正価格):自社の「普通」を数値化

- Platform:ワークフロー&接続(会計・Box/SharePoint・ERP・見積DB)

- Exception:例外の設計(人×AIの役割分担、学習の回し方)

よくある失敗と対策

- 失敗1:OCR精度議論で止まる

→ 対策:精度は“目的のKPI”で評価(例:仕入差の検知率、承認リードタイム、DB登録完了率)。 - 失敗2:“全部自動”を狙って頓挫

→ 対策:勝てる1業務から(見積集約→積算)に絞る。例外は翌期に自動化。 - 失敗3:単位・粒度が揃わない

→ 対策:正規化ルールを先に定義(m/m2/m3統一、集計行の扱い、メーカー名の同義語辞書)。 - 失敗4:データが溜まらない

→ 対策:自動連携を前提に(Box/SharePoint/メール取込)、“手で上げる”運用を排除。

まず何から? 実装ロードマップ(最短90日モデル)

Phase 0:現状把握(2週間)

- 取引先上位20社の帳票をサンプル収集

- 明細の最小粒度と単位の正を定義(m/m2/m3/個…)

- 連携先(会計・原価・DMS)と必須メタデータを確定

Phase 1:見積集約の自動化(4週間)

- 受領箱(Box/SharePoint/メール)→自動解析→統一スキーマ出力

- ルール例:

- 「型番は部品名と必ずセットで抽出」

- 「“小計/値引/予備費”は集計ラベルとして別テーブル」

- 「“備考”は空なら出力しない」

- KPI:DB登録完了率95%、人の加筆修正率<20%

Phase 2:社内適正価格DBの立ち上げ(4週間)

- 過去契約済み見積を時系列で取込

- ロジック:数量帯×地域×期間で中央値・四分位、異常値検知(±2σ)

Phase 3:購買・積算での“気づき”実装(2〜4週間)

- 新規見積に対し、自社中央値との差分を自動ハイライト

- 承認フロー:差分が閾値5%以上なら事前承認へ分岐

- KPI:仕入差月次改善額、承認リードタイム30%短縮

ユースケース(建設業で効きやすい順)

- 見積集約→積算:協力会社フォーマット混在を統一明細へ。

- 購買価格の妥当性チェック:社内適正価格との差分アラート。

- 出来高・設計変更の突合:変更契約と出来高を自動マッチ。

- 請求・検収突合:請求/発注/出来高の三点照合。

- 日報→月次原価:手書き日報を品目・工数に展開、原価仕訳へ。

技術アーキの勘所

- レイアウト解析+OCR:表と非構造混在に対応(ヘッダー/フッター除去、表結合)。

- ルール×LLMのハイブリッド:

- ルール:単位正規化・集計行判定・コード変換

- LLM:品名の同義語正規化、“判断の型”の再現

- スキーマ第一:出力は最終利用(会計・原価・DMS)のキー項目から逆算。

- イベント駆動:取込→解析→審査→連携をキューで非同期化。

- 監査ログ:誰が何を直したかを判断ログとして蓄積(次回の自動化に活用)。

人×AIの運用設計(例外が勝敗を決める)

- Human-in-the-Loop:AIの“自信度”と差分額でレビュー要否を自動判定。

- 学習の回し方:修正結果を判断ログとして吸い上げ、次回のプロンプト/ルールに反映。

- 責任の所在:AIは提案、最終承認は人。ワークフローに責任区分を明示。

ROIの出し方(現実的な式)

- 工数削減:

- (1件当たり処理時間 現状−自動化後) × 月間件数 × 人件費

- 仕入最適化:

- (社内中央値との差 × 該当数量) の月次合計

- ミス防止:

- 過去の差異/過請求の平均損失 × 発生頻度の削減率

- キャッシュフロー:

- 承認リードタイム短縮による支払・回収の前倒し効果

例:見積800件/月、1件15分短縮、人件費@4,000円/時 → 80万円/月

価格差検知で平均2%改善、月間対象1.2億円 → 240万円/月

“勝てる1業務”選定チェックリスト(抜粋)

- [ ] 帳票の型が3〜5種類に収束する

- [ ] 単位・粒度ルールを合意できる

- [ ] 連携先システムと必須メタデータが明確

- [ ] KPIを数量で測れる(登録率・差分検知額・リードタイム)

- [ ] 現場の例外パターンを10件列挙できる

導入Q&A(落とし穴を先回り)

Q:OCR精度が不安です。

A:精度ではなく業務KPIで評価します。誤読が出ても、差分検知とレビュー設計で最終品質を担保します。

Q:協力会社のフォーマット統一が難しい。

A:統一を“お願い”する前に、自社側で吸収する仕組みを先に用意。のちにテンプレ提供で歩み寄るのが現実的。

Q:価格DBの維持が大変では?

A:契約済み帳票の自動取込を前提に。数量帯・地域・期間でロバスト化し、四分位管理で異常値をあぶり出す。

まとめ:自動化の“速さ”より、判断の“再現性”

- RPA/AI-OCRは入り口。判断の型を明文化し、例外を運用設計することが勝ち筋。

- 社内適正価格DBで“気づく”仕組みを作れば、現場は迷わず・早く・正確に動ける。

- 小さく始めて、学習する運用で自動化の面積を広げる。

次の一手:「見積集約→積算」から着手し、90日で登録率・差分検知額・リードタイムの3指標を可視化しましょう。

付録:実装に使える要件テンプレ(コピペ可)

統一スキーマ(例)

明細ID, 案件ID, 取引先名, 発行日, 工種, 品目, メーカー, 型番, 仕様, 数量, 単位, 単価, 金額,

集計ラベル(小計/値引/予備費), 備考, 取込元(ファイル名/メールID), 解析信頼度単位正規化ルール(抜粋)

- “m”“M”“m2”“M2”“㎡”→ `m`, `m2` に統一

- 外構コンクリート→ `m3`(体積施工)

- 保護モルタル/床コンクリート/均しモルタル→ `m2`(平面施工)

- 一般的でない単位は空白にしてレビュー対象

例外フロー(擬似)

- `差分率 > 5%` または `解析信頼度 < 0.85` → 人レビュー

- レビュー修正 → 判断ログに保存 → 次回の抽出・正規化へ反映

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信