AIに積算を任せてみたら、意外な結果に…

「AIに積算なんて無理だろう」——正直、私も最初はそう思っていました。

ところが、実際に“人の判断ログ”を学習させたAIに見積・積算を任せてみると、期待していた正確さよりも、“気づきの質”のほうが先に跳ねました。AIは単に数字を出すだけでなく、抜け漏れや表記ゆれ、仕様の矛盾まで突いてくる。今回は、建設業の実データ(契約済み見積+社内適正価格DB)を用いた小さな検証で見えた“意外な結果”を共有します。

実験の前提と設計

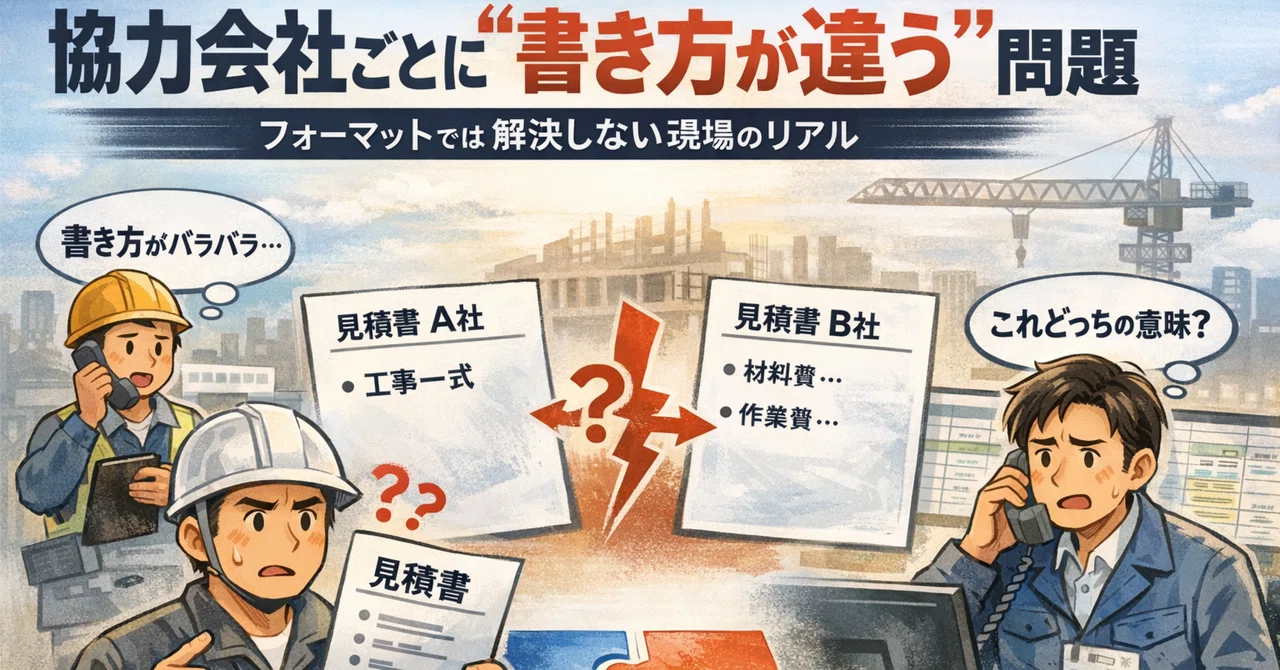

- 対象:協力会社から提出された複数フォーマットの見積書

- 下準備:

- AI-OCRで明細データ化(品名、型番、数量、単位、単価、金額)

- 単位補正ルールの適用(m、m2、m3の取り違いや、個、式の整理など)

- 社内適正価格DB(自社の取引実績)と突き合わせ

- AIの役割:

- 抜けや漏れの検知

- 単価の外れ値アラート

- 仕様の矛盾指摘

- 代替案の提案

- 過去案件の引用を含む根拠付きの見解提示

見えてきた「意外な結果」ベスト5

- 抜けや漏れの検知力が高い

特に見落としがちな付帯作業や養生、搬入・搬出といった項目をパターン化してリストアップ。「このスコープなら通常は含まれるはず」といった指摘を先に出すので、チェック作業が一気に効率化されます。 - 単位の取り違いを文脈から正す

例えば、床コンクリートの単位をm3と誤記していても、AIが平面施工のためm2への補正を提案します。数量や単位、歩掛の整合を行ごとに検証し、金額計算のミスも見つけやすくなりました。 - 「市場一般」ではなく「自社一般」を基準にする

相場サイトの平均値ではなく、自社の取引履歴=社内適正価格と比較。「どの案件でなぜこの単価だったか」まで根拠付きで提示できるため、購買時の交渉や判断が早くなります。 - 仕様の矛盾やリスクも文章から拾う

備考欄の一文(例:「雨天順延」)から工程リスクを抽出し、予備費や工程調整の必要性をアラート。数字に表れない「将来の手戻りコスト」にも目が届きやすくなりました。 - 値下げ交渉より条件見直しの提案が出る

単なる値引き要求ではなく、代替材や規格変更、発注ロットの見直しなど、Win-Winの解決策を提示。関係性を損なわず利益率の改善につながります。

定量的なインパクト(簡易試算)

- 見積1件あたりの確認時間が30〜45%削減(抜け漏れチェックの自動化)

- 単価の外れ値の早期発見で、案件ごとに1〜3%の原価改善が見込める

- 社内DB突合により、「根拠探し」の時間を大幅短縮

※データ規模や品目によって効果は異なりますが、全件レビューから例外レビュー中心に変わるのが大きな効果です。

現場の声(抜粋)

- 「人が最終判断する前提なら、AIの先回りチェックは心強い」

- 「根拠が明確なので会議が短くなった。感覚論の衝突が減った」

- 「値下げよりも条件設計の提案がAIから出てくるのは想定外だった」

導入の進め方(スモールスタートがおすすめ)

- データを決める:まずは契約済み見積から始める(確度が高く、学習価値が大きい)

- ルールを決める:単位補正、歩掛の根拠層、付帯作業の定義

- 「社内適正価格」を作る:過去実績をDB化し、メーカーや型番、ロットで整理

- AIの役割分担:

- AIは一次検算・例外抽出・根拠提示

- 人は例外判断・交渉・最終決定

- 振り返りを学習に:差異の理由を「判断ログ」として残し、AIに継続学習させる

よくある誤解と対策

- AIがすべて判断すると思われがちだが、AIは「下ごしらえ」と「根拠提示」を担う。最終判断は人間が行う。

- 相場DBがあれば十分と思われがちだが、単価は取引条件や数量で大きく揺れるため「自社一般=社内適正価格」を優先。

- 全て一気通貫で入れないと効果が出ないと思われがちだが、まずは検算・例外抽出から始めて効果が出た領域を徐々に広げる。

まとめ

AI積算の「意外な結果」は、正確な数字以上に、判断の再現性やコミュニケーションの質を先に変えることでした。抜け漏れが減り、根拠が明確になり、交渉が建設的になります。利益率とスピードが両立する仕組みができあがります。

最初の一歩は、契約済み見積のDB化と、単位や付帯の共通ルール作りから。AIは「人を置き換える」のではなく、判断の土台を整える相棒として活用できます。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信