建設業バックオフィスの“7つの困りごと”と、その抜け出し方【実務ガイド】

見積・契約・発注・検収・請求・支払…。現場は紙とPDFとExcelに挟まれ、二重入力や突合ミスが日常化。AI-OCRやLLMを入れても“最後の1割(例外と属人判断)”が残り、結局Excel地獄から抜け出せない——そんな声をよく聞きます。本稿では、建設業バックオフィスの代表的な7つの困りごとを症状→原因→抜け出し方→最初の一歩→見るべき指標の順で解説します。

1. 書類がバラバラ(紙・PDF・Excel・メール添付に散在)

症状:同じ案件の書類が各所に点在、探すだけで時間が溶ける/最新版が不明。

原因:入口(受け口)が複数、命名・保管ルール不統一。

抜け出し方:

- 入口を1つに統一(“受付箱”フォルダや専用メール)

- 命名規則の固定(現場名_yyyymmdd_書類種別_取引先)

- 自動仕分け(クラウド+AIで書類種別/現場/取引先を自動タグ付け)

最初の一歩:来月分から“前向き運用”で統一ルールを適用。過去分は後追いでOK。

指標:検索時間(/件)、“所在不明”発生件数。

2. 二重・三重入力(基幹+Excel台帳+紙の転記)

症状:基幹の数値とExcelが微妙にズレる/締め直しが常態化。

原因:原本が非構造データ(PDF/紙)で、人が都度入力。

抜け出し方:

- 原本→構造化(AI-OCRで表をデータ化)

- 業務ルールで自動補正(税・端数・手数料のロジック定義)

- API/CSV連携で“入力せず連携”に置換

最初の一歩:月次工数トップ3帳票から構造化テンプレを作る。

指標:転記工数(時間/月)、入力起因の差異件数。

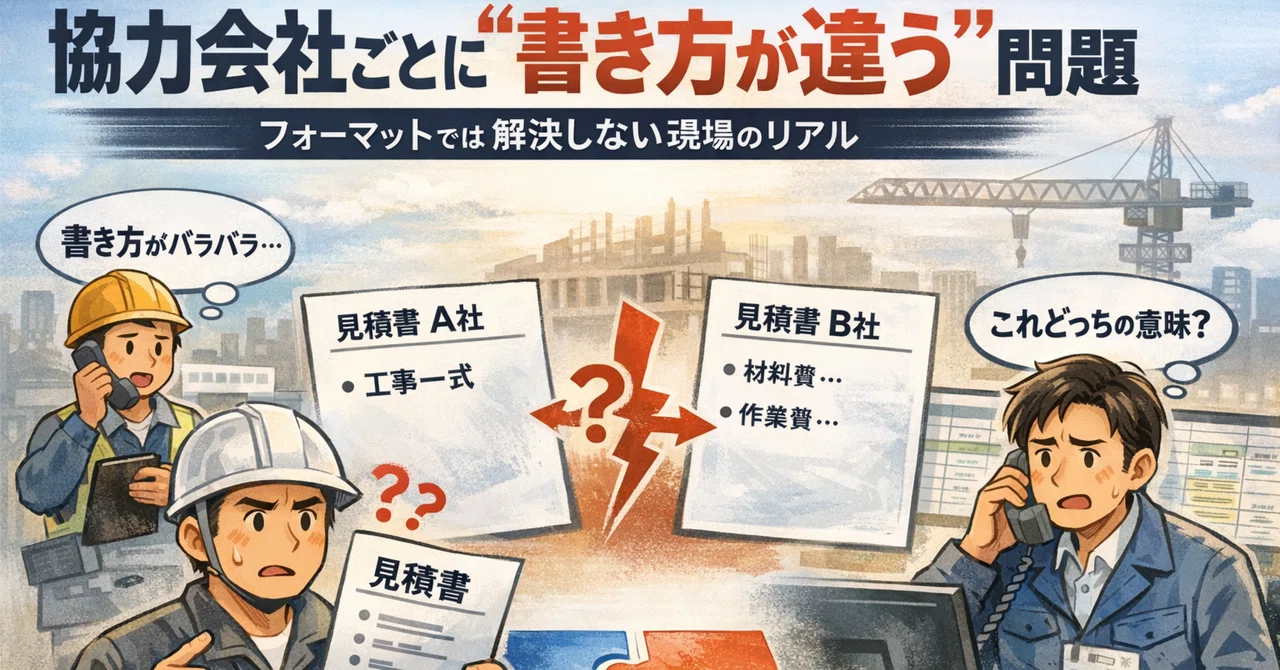

3. 表記ブレ(型番・メーカー・勘定科目)が突合を邪魔

症状:「A社」「A㈱」「エー社」が別取引先に、型番の表記ゆれで集計崩壊。

原因:現場ごと/担当ごとの記法、称号・略語が混在。

抜け出し方:

- 同義語辞書(正規名↔別名)を業務側で持つ

- 曖昧照合(近似)+人の最終選択で“学習”

- 置換ルールを運用に組み込む(自動正規化)

最初の一歩:上位100件のブレを棚卸→辞書化→自動置換へ。

指標:正規化率、手直し率、検索ヒット率。

4. 見積→契約→発注→検収→請求→支払が“つながらない”

症状:同じ案件なのに金額や数量がどこかでズレる/差異原因が追えない。

原因:共通キー不在(案件番号・現場コード・取引先ID)。

抜け出し方:

- 共通キーを先に決める(案件/現場/取引先の採番)

- 予定↔実績の差分検出(しきい値超えでアラート)

- 証憑リンクで辿れる状態に

最初の一歩:現場別“番号体系”を1枚に定義。

指標:差分検出率、是正までのリードタイム。

5. 電子帳簿保存法/インボイス対応が終わらない

症状:スキャンはしたが検索要件が満たせず、調査に時間。

原因:保存と検索メタ付与を一緒に考えている。

抜け出し方:

- 保存とメタ付与を分離(保存は即日、メタは自動抽出+補正)

- 必須キー(日付/取引先/金額/案件)を最低限自動付与

- 改ざん防止・履歴の標準化

最初の一歩:“今月以降に入る書類”から前向き運用で完全準拠。

指標:検索要件充足率、是正件数。

6. 消込・入金照合が手作業(全銀/CSVの“目検”)

症状:複数請求まとめ入金、手数料控除で一致せず、手作業が地獄。

原因:照合ルール(端数・手数料・一部入金)の明文化なし。

抜け出し方:

- 入金データ×請求データの自動突合(許容差/優先キー定義)

- 手数料・相殺のパターン化

- 未回収アラート&フォロー動線

最初の一歩:過去3か月分で照合ルールを確定→自動突合テスト。

指標:自動突合率、未回収残高、回収リードタイム。

7. 「Excel地獄」—属人マクロと複製テンプレの迷宮

症状:誰も手を出せない巨大ブック/コピペ由来の不具合が連鎖。

原因:仕様書不在、“人にしか分からない”前提で拡張。

抜け出し方:

- テンプレの“定義書”化(入力・計算・出力の分離)

- 集計/クレンジングはサーバー側へ移管

- 最後の1割は“判断AI+人”の仕組みで埋める

最初の一歩:既存マクロを捨てる/置換/残すで3分類。

指標:属人マクロ数、棚卸完了率、事故再発率。

導入ロードマップ(90日)

- 0–2週:入口統一・命名規則制定、試験案件の選定

- 3–6週:AI抽出テンプレ(見積/請求/発注)と同義語辞書の初版作成

- 7–10週:基幹/会計連携PoC、差分アラートの閾値設定

- 11–13週:運用切替、KPIレビューとルール微修正

KPI(まずはここを見る)

入力削減時間/自動突合率/表記正規化率/検索要件充足率/人手介入率(例外比)/回収リードタイム。

まとめ:抜け出すコツは「入口の一本化」×「定義の見える化」×「最後の1割の設計」

ツール導入そのものより、入口と定義と“最後の1割”を最初に設計するほうが早く効きます。私たちは人の判断ログを学習する“自動運転型”の仕組みで、例外処理まで含めて現場運用に載せています。関心があれば、現場帳票をそのままでのミニPoCからどうぞ。

→ Connected Base(YOZBOSHI): https://connected-base.jp/

おまけ:即日チェックリスト

- 受付箱(入口)は1つ?命名規則は全社で同じ?

- 月次工数トップ3帳票は決まっている?(構造化の優先順位)

- 共通キー(案件/現場/取引先)は採番済み?

- 同義語辞書の“初版100件”を切り出した?

- 自動突合の許容差・手数料・相殺ルールを文章化した?

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信