2025年、建設業の“Excel地獄”を抜け出すリアルガイド

見積、購買、請求、予算管理——どの会社も「とりあえずExcel」で回してきた結果、属人運用・二重入力・版ズレ・集計遅延が慢性化。2025年は「電帳法対応」や人手不足の深刻化が重なり、放置コストが一気に増えます。

本ガイドは、“全部スクラップ&ビルド”ではなく、現実的に抜け出すための手順を、建設業の業務フローに合わせて具体化しました。

まずは“Excel地獄”の自己診断(5分)

- Excelファイル名に「最終」「最新版」「(3)」「_OK」などが並ぶ

- シート間コピーで数式/参照切れが月1回以上発生

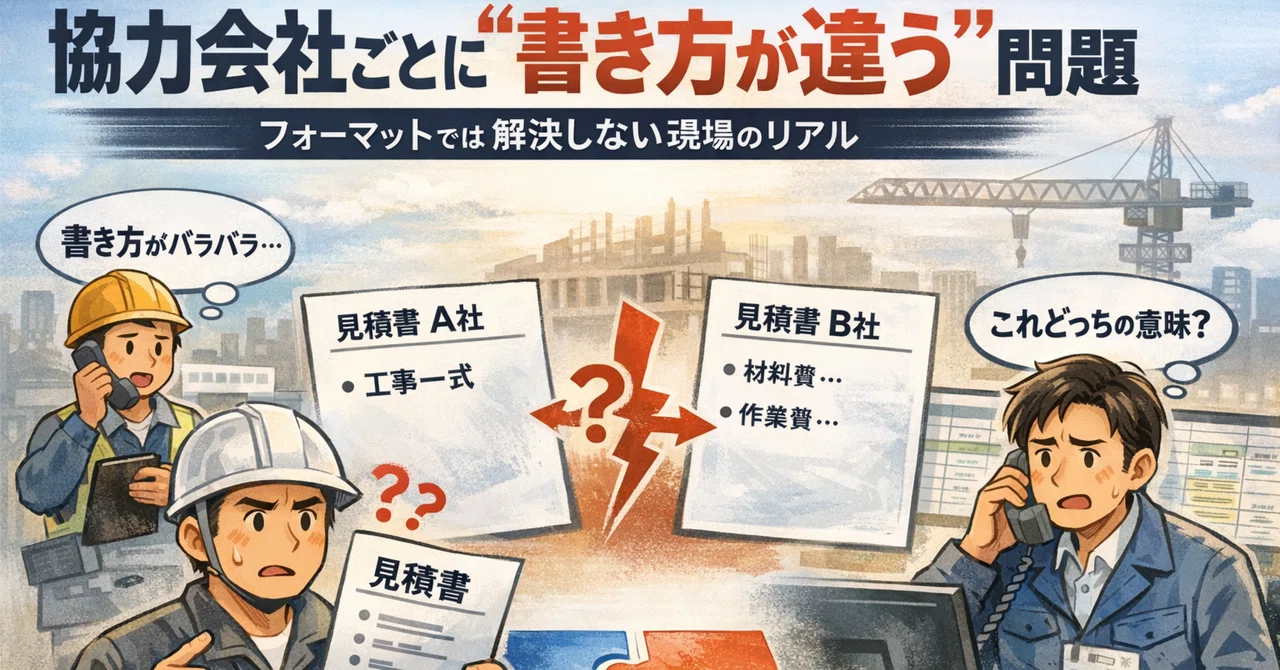

- 現場別の取引先名・品名・単位がバラバラ

- 見積→発注→請求で同じ情報を3回以上入力

- 集計・原価把握が月次締め後にしか出てこない

- 監査/電帳法対応で都度、証憑探しの人海戦術

2つ以上当てはまるなら、抜本的に“流れ”を変えるタイミングです。

2025年にExcelのままが危ない理由(短く4つ)

- 電帳法:証憑の保管要件と検索性(取引日/相手先/金額)を満たす設計が必要

- 人材不足:属人化した台帳運用を新人に継承できない

- 情報分散:メール添付・Box/SharePoint・個人PCに分散し可視化不能

- リードタイム:集計まで日数がかかり、意思決定が常に後手

ゴール像(あるべき“流れ”を一枚で)

紙・PDF・メール添付

│ (自動取込)

▼

証憑インボックス(クラウド) ── ID付与(現場/取引先/品目)

│ │

│(AI-OCR/ルール抽出) │(マスタ参照/正規化)

▼ ▼

取引明細ストア(明細DB/表) ── 例外キュー(人の判断→学習)

│

├─ 見積・発注・請求ワークフロー

├─ 予算実績突合・差異検出

└─ ダッシュボード(原価/KPI/電帳法検索)

copy

ポイント:

- 最初にIDを振る(現場ID/サプライヤID/品目ID)→名前揺れ対策はIDで解決

- 例外は“キュー化”して人が判断→判断ログをルール/AIに学習させて再発防止

- Excelは成果物ビュー(一時的分析・出力用)であって、基盤ではない

90日ロードマップ(現実的にやり切る)

Day 1–14|棚卸し&設計

- 対象業務の入力→承認→出力の流れを紙1枚に(現状マップ)

- マスタ(取引先/品目/単位/現場)の“正”を決め、命名規則とID設計

- 電帳法の検索キー(日付/相手先/金額)をどこで確保するか決定

Day 15–45|自動取込+正規化の土台

- 証憑インボックス(SharePoint/Box/OneDriveの専用受け口)を新設

- AI-OCR/レイアウト解析で表の行単位に分解

- 同義語辞書(社内表記→正規表記)を初期作成

- 例外ワークフロー(人の判断キューとログ保存)を用意

Day 46–75|突合と可視化

- 見積↔発注、発注↔検収/請求、予算↔実績の突合ロジックを実装

- 差異の閾値・例外ルート(誰がいつまでに何を直すか)を明文化

- 原価・購買のKPIダッシュボードを最小構成で公開(週次レビュー開始)

Day 76–90|運用定着

- ガイドライン(命名、登録順序、差戻し基準)を1枚に集約

- トレーニング(30分×3回):受け口→例外対応→ダッシュボード

- 組織KPIに「例外率」「再発率」「リードタイム」を正式組み込み

Excelを「残す/移す/捨てる」の基準

判定例方針残す(Keep)単発の試算、仮説検証、資料用整形出力用途として残す(基盤にしない)移す(Move)見積・購買・請求・予算・原価の継続台帳明細DB + ワークフローに移行、Excelはビュー捨てる(Kill)参照切れ多発の複製シート、メール添付版管理インボックス+ID設計に統合して廃止

仕様の肝:ID設計と正規化ルール

- 現場ID:西暦+案件番号+枝番(例:2025-KA-018-02)

- 取引先ID:社内取引先コード(半角英数固定長)

- 品目ID:カテゴリ+メーカー+型番を連結しない(列分割を基本)

- 同義語辞書例:

- 取引先:「㈱山田電設」「(株)山田電設」「山田電設(株)」→山田電設株式会社

- 単位:「本」「ヶ」「個」→個

- 優先順位:辞書>マスタ>AI推定(しきい値)>人の判断キュー

例外処理の設計(最後の1割を仕留める)

- 例外の種類をラベル化(表記揺れ/欠損/数字不整合/契約逸脱 など)

- 担当とSLA(例:24h以内に判断)

- 判断内容を構造化ログで保存(Before/After・根拠)

- 再発抑止:辞書/ルール/モデルに毎週反映(例外再発率をKPI化)

“AI-OCRとLLMを入れても最後の1割が残る”問題は、人の判断ログを回収・学習する運用でしか解けません。

自動化の順番(最短で効果を出す)

- 入口の一元化(インボックス/メール転送/ドラッグ&ドロップ)

- 行明細化(レイアウト解析→行データ化)

- 正規化(辞書/マスタ/推定→未確定はキュー)

- 突合(見積↔発注↔検収↔請求、予算↔実績)

- 可視化(差異/例外率/リードタイム)

- 外部連携(会計/ERP/BI、電帳法検索)

ツール構成の現実解(例)

- ストレージ:SharePoint/OneDrive/Box(アクセス権で現場毎に安全運用)

- 取込・連携:Power Automate / Make / Zapier / Graph API

- 解析:ドキュメントAI(レイアウト抽出)+ルールエンジン+LLM

- 台帳:クラウドDB or スプレッドシート“バックエンド用途”

- 可視化:Power BI / Looker Studio(週次レビュー運用)

“ミスの温床”トップ10と対策(抜粋)

- コピペ集計 → 明細化+自動集計

- 名寄せ漏れ → ID付与+同義語辞書

- 版ズレ → 受け口一元化+閲覧専用ビュー

- 単位不揃い → 単位マスタ+変換ルール

- 差戻し漂流 → 例外キュー+期限+担当明記

- 承認抜け → ステータス遷移の必須化

- 電帳法の検索不能 → メタデータ自動付与

- 添付迷子 → 命名規則と自動フォルダ振り分け

- 人依存 → 手順1枚化+録画マニュアル

- 定着しない → KPI(例外率/リードタイム)を定例で見る

命名・配置ガイド(最小で効くルール)

- フォルダ:/現場ID_現場名/2025/証憑/請求/

- ファイル:[現場ID]_[区分]_[取引先ID]_[yyyymmdd]_[金額].pdf

- シート:明細 マスタ_取引先 マスタ_品目 辞書 ログ_例外

KPIと効果の算出式(社内説明にそのまま使える)

- 例外率 = 例外件数 ÷ 総処理件数

- 再発率 = 同一カテゴリ例外の再発件数 ÷ 前期例外件数

- 処理リードタイム = 受領日時→承認完了まで(中央値)

- 削減時間 = (自動化後処理時間 − 導入前処理時間) × 件数

- 金額効果 = 削減時間 × 時給換算 + 調達単価改善額

よくある反論と返し方

- 「Excelで十分」→ 電帳法の検索要件と例外再発率を提示し“放置コスト”を見える化

- 「現場が慣れてる」→ 入口は変えず、裏側だけ自動化(受け口統一)から

- 「システムは高い」→ まずは取込〜正規化〜突合の最短ラインでROIを出す。拡張は後追い

チェックリスト(導入前にこれだけ確認)

- 現場ID/取引先ID/品目IDを決定

- 同義語辞書の初版を100語用意

- 電帳法の検索キーの付与箇所を決めた

- 例外キューの担当・SLA・再発反映の運用を決定

- KPI(例外率/再発率/リードタイム)を週次レビューに組み込んだ

まとめ

“Excel地獄”の正体はツールではなく流れの問題です。

入口を一元化し、IDで正規化し、例外を学習して減らす。

この順番を守れば、破壊的な全面刷新なしで抜け出せます。

付録|社内共有用テンプレ(コピペOK)

導入方針(社内周知文)

4–12週間で、証憑の入口一元化→明細化→正規化→突合→可視化を実施します。Excelは出力ビューに限定し、継続台帳は明細DBに移行します。例外は人が判断し、判断ログを辞書/ルール/AIに毎週反映します。KPIは例外率・再発率・リードタイムの3点です。

命名規則(抜粋)

[現場ID]_[区分]_[取引先ID]_[yyyymmdd]_[金額]

例) 2025-KA-018-02_INVOICE_SUP001_20251015_125000.pdfcopy

同義語辞書(行頭3例)

㈱→株式会社

(株)→株式会社

ユニットバス→UBcopy

現場で使える“丸投げ型”という選択肢

自社側の入力・突合・例外判断まで丸ごと自動化/代行したい場合は、

Connected Base で「入口一元化→明細化→正規化→突合→可視化」を一気通貫。

人の判断ログを学習して“最後の1割”まで潰し込みます。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信