RPAやAI-OCRだけじゃ足りない! 建設業DXの本当の勝ち筋とは?

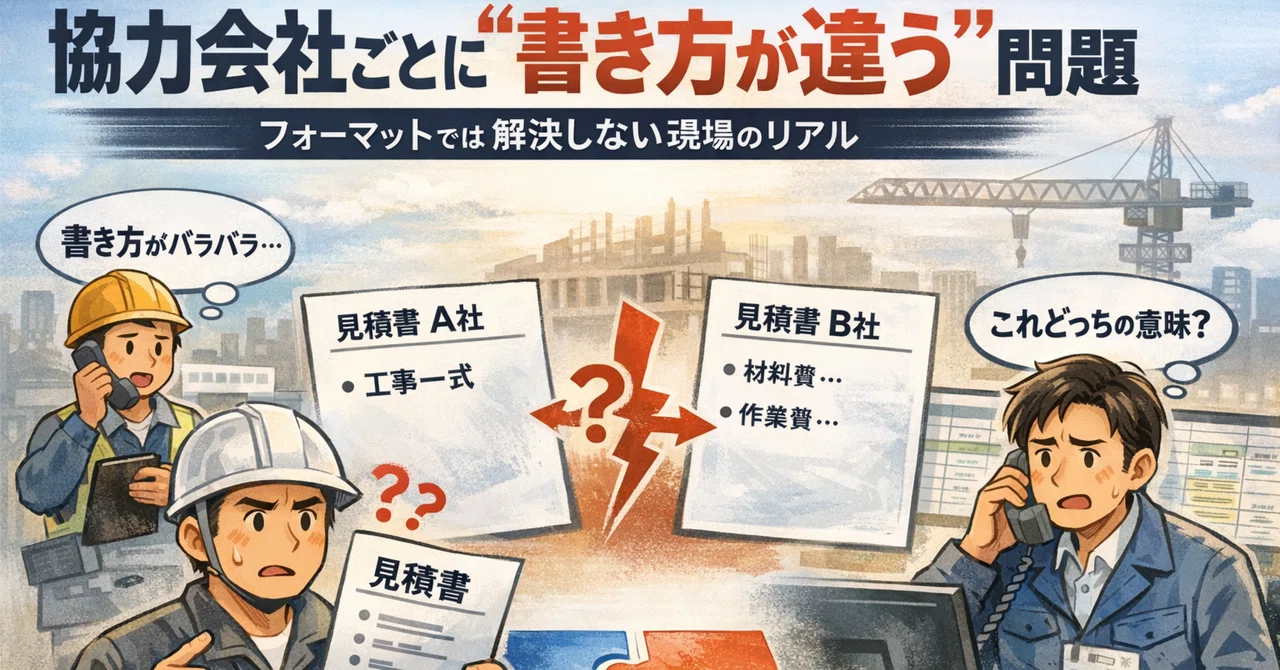

見積・請求・出来高・竣工書類――建設業のバックオフィスは紙・PDF・Excelが混在し、協力会社ごとの“ゆらぎ”に満ちています。RPAやAI-OCRは「転記」や「読み取り」の効率化には効きますが、現場の“判断”が入り込むところで止まりやすい。

本稿では、単なる自動化を越えて 「判断の自動化」 に到達するための設計、KPI、導入ステップ、ROIの出し方まで具体化します。

■ なぜDXが止まるのか(よくあるボトルネック)

- フォーマット多様性:協力会社ごとに書式・語彙・単位がバラバラ

- 例外の頻発:手書き・追記・押印・備考欄の“人間の融通”

- マスタの未整備:品目・業者名・現場コードの名寄せ不十分

- 部分最適:OCRやRPA単体導入で、後工程の“判断”が人手に戻る

- 評価指標の不一致:精度(%)に拘泥し、工数/差額/回収のKPIが曖昧

■ 本当の勝ち筋=「判断の自動化」アーキテクチャ

紙の自動化 → データの構造化 → 意味付け(名寄せ・単位補正) → 判断の再現 → 予測・最適化

[受領] → [OCR/抽出] → [正規化・名寄せ] → [ビジネスルール/MLで判断]

| | | |

|(PDF/紙) |(JSON/表) |(単位/品名/業者統一) |(採否/差額警告/回覧)copy

1) データ化(OCR/抽出)

- 明細は行単位で完全取得(見出し/小計/備考も保持)

- ページ/明細の座標・元文字列を残し、後段検証を容易に

2) 正規化・名寄せ(“意味付け”の層)

- 単位補正辞書:m, m2, m3, 個、式などの正準化&未知単位は空欄

- 品名正規化:表記ゆれ(半角/全角/略称/品番混在)の解消

- 協力会社名寄せ:正式名称・ブランド名・支店名を統一

- カタログ・ロット・細目番号など、現場で使う“キー”を抽出

3) 判断の再現(ルール+MLのハイブリッド)

- 適正価格DBとの照合:中央値/四分位・相場帯を即時提示

- 差額検知:予算/実行/見積の三点比較(±閾値で自動フラグ)

- ルーティング:差額大・新規業者・単位不一致→レビュー回付

- 継続学習:承認/差戻しの履歴を学習し、例外対応を短縮

■ ユースケース6選(現場→本社の価値連鎖)

- 見積集約→適正価格DB化(工種・品目別に相場帯を可視化)

- 注文書・請書の自動照合(数量・単価・税区分の不一致検知)

- 出来高×請求の照合(出来高認定と請求金額の乖離を自動警告)

- 竣工書類の構造化(様式統一・サブミット漏れ/期限管理)

- 協力会社コンプライアンス(反社/インボイス/保険の期限監視)

- 原価の横串分析(発注先別・現場別の単価トレンドと乖離検知)

■ データモデル設計の最小セット(例)

- ヘッダ:現場ID/工事名/工種/見積日/取引先名/担当者

- 明細:行種別(見出し/明細/小計)/品名/仕様/品番/数量/単位(正準)/単価/金額/税区分/ページ座標

- メタ:ファイルID/入手経路(Box, SharePoint, メール等)/バージョン/タイムスタンプ

- 名寄せキー:協力会社ID/品目ID/カタログID/ロット/細目番号

ポイント:“仕様”は列で確保(備考に埋没させない)。単位は正準化し、未知は空欄で保持(推測しない)。

■ 90日導入ロードマップ(現実的なスコープ)

Day 0–30:設計と辞書づくり

- 高頻度フォーマットを100–200枚サンプリング

- 単位補正辞書/品名正規化ルール/会社名寄せテーブルを初期化

- 明細JSONスキーマ確定(“空欄保持”を明記)

Day 31–60:PoC(狭く深く)

- 1〜2部門・2〜3工種に限定して本流運用

- 例外の原因を分類(OCR/辞書/レイアウト/人為)

- KPIのベースライン取得(後述)

Day 61–90:本番チューニング

- 差額検知・回覧フローをワンクリック化

- Box/SharePointメタデータ連携・監査ログを整備

- 教育(現場15分・本社30分)/“例外報告→辞書更新”の運用確立

■ 成功を測るKPIツリー(定量×定性)

- 処理KPI:1件あたり処理時間、通過率、例外率、手戻り率

- 品質KPI:単位不一致率、品名正規化成功率、照合一致率

- 購買KPI:適正価格乖離検知率、協力会社準拠率、価格交渉の成立率

- 経営KPI:粗利率改善(bp)、キャッシュ回収期間、監査指摘件数

ダッシュボードは“例外の少なさ”と“差額の早期検知”を同時に追う。

■ ROIシミュレーション(サンプル計算)

前提(中規模ゼネコン想定)

- 月間見積:500件

- 導入前の処理時間:20分/件 → 導入後:3分/件(17分短縮)

- 人件費(負担込み):3,000円/時

- 年間発注額:10億円

- サブスク+運用費:年間200万円

①労務削減効果

- 月間削減時間:500件 × 17分 = 8,500分 = 141.6667時間

- 月間コスト削減:141.6667h × 3,000円 = 425,000円

- 年間コスト削減:425,000円 × 12 = 5,100,000円(510万円)

②価格最適化効果(保守的)

- 乖離検知で0.3%の価格改善 … 10億円 × 0.003 = 300万円

③年間総効果

- 510万円 + 300万円 = 810万円

④投資回収

- 純便益:810万円 − 200万円 = 610万円

- ROI:610万円 / 200万円 = 3.05(= 305%)

- 回収期間:200万円 / (810万円/12) ≒ 2.96か月

価格改善の寄与が小さく見積もっても、四半期回収が現実的。

■ よくある失敗と対策

- 失敗:OCR精度ばかり追う → 対策:例外率・回覧停止時間で評価

- 失敗:全社一斉開始 → 対策:高頻度×高金額の“勝ち筋案件”から

- 失敗:協力会社に“完全統一”を強要 → 対策:受側で吸収し、徐々に準拠率を上げる

- 失敗:辞書/名寄せを都度人手 → 対策:辞書更新ワークフローを標準化(承認→反映ログ)

■ RFP/ベンダー選定チェックリスト(抜粋)

- [ ] 明細を行単位で完全抽出(小計/見出し/備考含む)

- [ ] 単位補正・品名正規化・業者名寄せの仕組みがある

- [ ] 空欄保持(推測で埋めない)ポリシーを明文化

- [ ] 元文書との座標/スナップショットで突合できる

- [ ] Box/SharePoint等のメタデータ連携・監査ログが標準

- [ ] 差額検知・回覧が1クリック/メール依存から脱却

- [ ] 例外の原因分類ダッシュボードがある

- [ ] 辞書の運用(権限・承認・履歴)がプロダクト化

- [ ] API/エクスポート(JSON/CSV)でBIに直結できる

- [ ] PoCでKPI合意(ベースライン→ゴール)をセット

■ ミニケース(匿名化)

- 見積の単位ゆれ(m2/m3/式)と品名の表記ゆれを正規化

- 予定差額の閾値で自動フラグ→回覧停止時間を70%短縮

- 価格帯のばらつき可視化で交渉材料を平準化→粗利率+数十bp

■ まとめ:紙の自動化ではなく、“判断の自動化”へ

- フォーマットの多様性と例外を“受けて立つ”設計にする

- 正規化(単位/名寄せ)と判断ロジックをセットで作る

- KPIを例外率×差額検知で回し、辞書を日々育てる

- まずは90日で勝ち筋ラインを作り、四半期で投資回収を狙う

■ 今日からできるアクション(3つ)

- 直近3か月の見積200枚をサンプリングし、単位ゆれTop10を抽出

- “差額が出た原因”を5分類して集計(人/書式/辞書/ルール/その他)

- PoCスコープ1部門を選び、KPIベースラインを来週までに測る

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信