電帳法対応、SharePoint派? Google Drive派? 建設業に最適な選択はどっち

この記事のゴール

- 電帳法(電子帳簿保存法)対応では「真実性の確保/可視性の確保/検索要件」がキモ。まずここを満たす運用を設計。 (国税庁)

- SharePoint(Microsoft 365)もGoogle Drive(Google Workspace)も、監査ログ・保持(Retention)・改ざん防止の仕組みを備えており、設計次第で対応可能。 (Microsoft Learn)

- 建設業は「現場単位・案件単位の運用」と「協力会社との電子取引データの一元管理」が勝敗を分ける。既存のグループウェアやワークフロー連携(Power Automate / Apps Script)との親和性で選ぶのが実務的。

1) 電帳法の“最低限”をさくっと整理

対象:

- 帳簿・書類を電子で保存(電子帳簿等保存)

- 紙をスキャンして保存(スキャナ保存)

- 電子取引(PDF請求書、メール添付、WEB受領データ等)のデータ保存(2024年1月から義務) (国税庁)

要件の要点:

- 真実性の確保:訂正削除の履歴、タイムスタンプ等で改ざん抑止

- 可視性の確保:見読でき、帳簿間の関連をたどれる

- 検索要件:日付/金額/相手先など主要キーで検索可能であること(範囲検索・組合せ検索ができることが望ましい) (国税庁)

スキャナ保存の補足:解像度やカラー要件等の技術条件がある(例:A4で200dpi以上など)。 (国税庁)

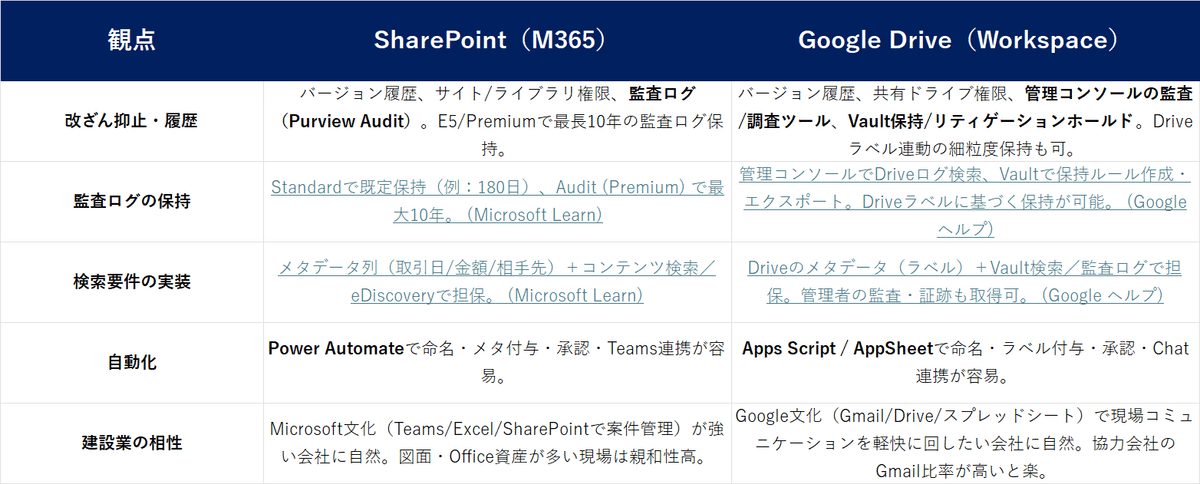

2) 両者の“電帳法的”チェックポイント早見表

どちらも“機能は揃う”。自社の標準ツール/社内ITスキル/協力会社とのやり取りに合わせて選ぶのが本質。

3) 建設業“あるある”運用を満たす設計テンプレ

A. フォルダ&メタ設計(現場・案件ドリブン)

- 命名規則:`[案件番号][現場名][年度]`

- サブ階層:`見積/契約/注文/出来高/請求/検収/変更契約/設計照会/証憑`

- メタ項目(必須):

- 取引日(yyyymmdd)

- 取引先(協力会社名)

- 金額(税抜)

- 請求区分(出来高/締め)

- 文書種別(見積/請求/納品/契約 等)

- 電子取引/スキャン/電子帳簿 等の区分

SharePoint:ドキュメントライブラリの列で管理。

Google Drive:Driveラベル(プルダウン/日付/数値)で管理し、Vaultの保持条件に利用。 (Workspace Updates Blog)

B. 権限と監査

- 現場単位のグループ(監督・工務・購買)+協力会社単位の共有ポリシー

- 承認済フォルダは更新不可(編集権限を外す/ファイルを記録管理ステータスへ)

- 監査ログの定期エクスポート(四半期)で証跡を長期保存

- M365:Purview監査の検索・保持ポリシーを要件に合わせて設定。 (Microsoft Learn)

- Workspace:管理コンソールのDriveログ+Vaultエクスポートで証跡化。 (Google ヘルプ)

C. 電子取引データの“取りこぼしゼロ化”

- メール添付→自動取り込み

- M365:Power Automateで件名パターンから現場フォルダ振分・メタ自動付与

- Workspace:Gmail+Apps Scriptでラベル→Drive振分・Driveラベル付与

- ポータルDL(電子請求)→自動保存

- API/ロボットでダウンロード→所定フォルダ→メタ付与

- 検索要件担保:メタで日付/金額/相手先を必須入力(未入力は承認に進めない) (国税庁)

4) 「最小構成」で今日からできるセットアップ

SharePoint(M365)

- サイト&ライブラリを現場テンプレとして作成(列:取引日/相手先/金額/文書種別 等)

- コンテンツタイプで書類種別を定義、承認フローをPower Automateで実装

- Search/eDiscoveryのキーワードセットを保存(案件番号+相手先+期間) (Microsoft Learn)

- **Audit (Standard/Premium)**の保持方針を設定(必要に応じ10年保持)。 (Microsoft Learn)

Google Drive(Workspace)

- 共有ドライブを現場テンプレとして作成、Driveラベルで日付/相手先/金額/種別を必須化

- Vaultでデフォルト保持(例:7年)+ラベル条件付きのカスタム保持を設定、重要書類はホールド対象に。 (Google ヘルプ)

- 管理コンソールのDrive監査ログで定期レビュー用の保存検索を作成。 (Google ヘルプ)

注意:Vaultの保持設定は誤ると即時削除の危険。まずは限定ユーザーでテストしてから全社適用を。 (Trailhead)

5) どっちを選ぶ?—建設業の判断基準

- 既存の主力ツール:Teams/Excel中心ならSharePoint、Gmail/スプレッドシート中心ならDrive。

- 監査の厳格さ:長期の監査ログ保持・eDiscoveryワークフローを強く求めるなら、E5/Purviewを揃えたSharePointがわかりやすい。 (Microsoft Learn)

- メタ運用の柔軟さ:Driveラベル×Vaultのラベル条件保持で現場別・文書別の細粒度制御をしたいならGoogle Driveも有力。 (Workspace Updates Blog)

- 協力会社の実情:相手先のメール・クラウド文化に合わせると、**受け渡しの摩擦(アカウント問題・リンク制限)**が減る。

6) よくある落とし穴(実話ベース)

- 「保存はしたが検索できない」:ファイル名だけで運用すると検索要件を満たせない。メタ項目(ラベル・列)の必須化が必須。 (国税庁)

- 「電子取引の一部が個人PCに散在」:メール添付・ポータルDL・チャット添付を自動で収斂させる仕組みを最初に作る。

- 「承認後に更新されていた」:承認完了で記録管理状態へ(編集不可/改版時は別版として保存)。

- 「証跡の保持が短い」:監査ログの保持期間はライセンスとポリシーに依存。要件に合わせて延長設定を。 (Microsoft Learn)

7) 参考:電帳法の“原典”リンク

- 検索要件(電子取引の保存):国税庁Q&A該当箇所。 (国税庁)

- スキャナ保存の技術要件(200dpi など):国税庁パンフ。 (国税庁)

- スキャナ保存の開始手続き(令和6年1月以降用):国税庁資料。 (国税庁)

(各クラウドの監査・保持の仕様は、Microsoft PurviewとGoogle Vault/管理コンソールの公式ドキュメントを参照) (Microsoft Learn)

8) 実運用サンプル(コピペ用)

推奨ファイル名

[案件番号]_[文書種別]_[協力会社名]_[取引日yyyymmdd]_v01.pdf

例)A24-103_請求書_サンプル建設_20250131_v01.pdfcopy

メタ/ラベル(必須)

- 取引日:2025-01-31

- 相手先:サンプル建設

- 金額(税抜):12,345,678

- 文書種別:請求書(見積/注文/納品/検収/契約/請求)

- 区分:電子取引/スキャナ/電子帳簿

週次チェックリスト

- [ ] 電子取引の未収斂(個人メール・チャット添付)がゼロか

- [ ] メタ未入力のファイルがゼロか

- [ ] 監査ログの異常共有(外部共有・大量DL)がないか

- [ ] 承認済みフォルダの更新イベントがゼロか

9) それでも迷うなら——“連携と拡張”で決める

- M365の深い活用(Teams、Power BI、Power Automate、eDiscovery)を伸ばしたい → SharePoint優位。 (Microsoft Learn)

- Driveラベル×Vaultの保持で現場別・文書別の保持設計を高速に回したい → Google Drive優位。 (Workspace Updates Blog)

10) おまけ:Connected Baseの使いどころ(建設業)

- 協力会社から届くバラバラな見積・請求を自動で分類→メタ付与→所定フォルダ投入。

- 文字カスレや単位表記ゆれの吸収、社内適正価格DBづくりに直結。

- SharePoint/Google Driveどちらにも配置できる“中継機”として、電帳法運用に再現性を与える。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信