“Excel地獄”から抜け出した現場 ― AIが支えた見積改革の舞台裏

見積の“正しさ”よりも“早さ”が評価される——そんな日々から、正確さ・再現性・スピードを同時に叶える体制へ。

本稿は、建設・製造の現場で実際に進んだ「見積改革」を、やったこと/やらなかったことまで含めて丸裸にする実践レポートです。

1. なぜ現場は「Excel地獄」に陥るのか

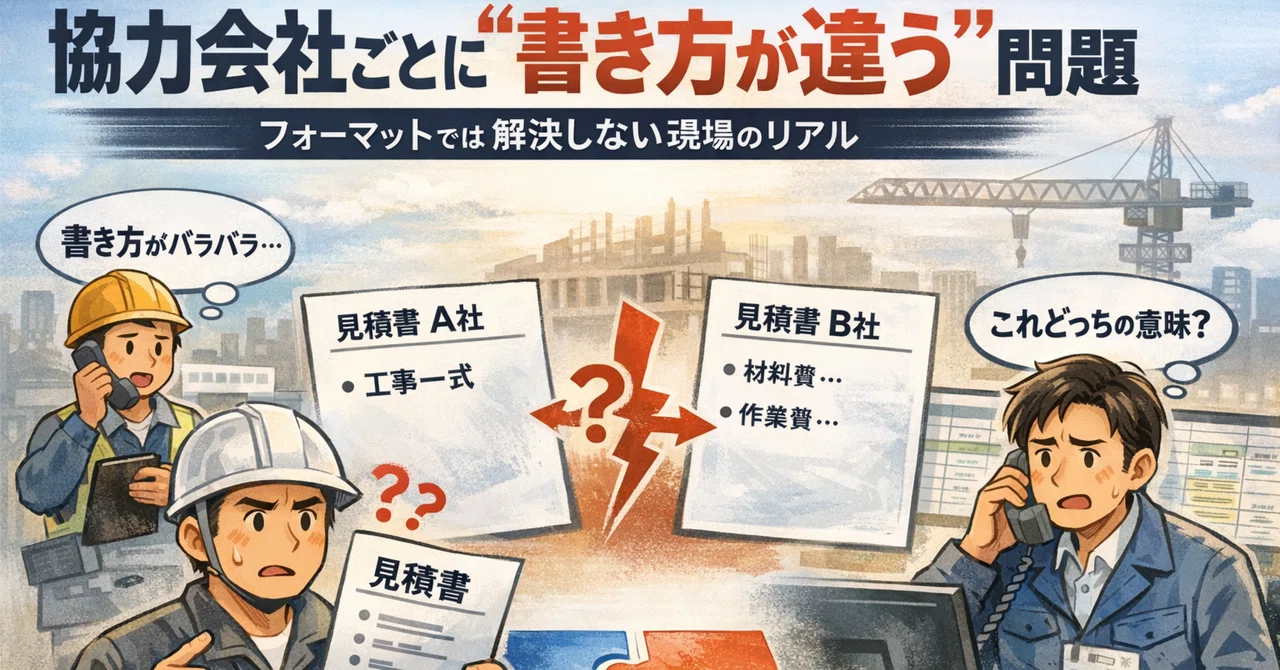

- フォーマットが揃わない:取引先ごとに見積書の様式が違う(PDF・紙・スキャン画像)。

- “見れば分かる”判断が多い:正式な品目名/単位が曖昧で、人の目と経験則で補正。

- 履歴が活きない:過去見積の“良い判断”が、属人メモや個人Excelに散逸して再利用できない。

- 電帳法・インボイス対応の二重手間:スキャン→入力→ファイル名・メタ付与→台帳…と手数が積み上がる。

結論、Excelは“結果を置く箱”としては優秀だが、判断や補正の知識は溜まらない。

改革は「判断の再現性をDB化」するところから始まります。

2. 改革の原則:まず“再現性”を作る

- 唯一絶対ルール

- 「元データの明細テーブル全行を、欠落なく構造化する」

- 不明値は“空欄”ではなく“そのままの文字列”で保持(※勝手に推論しない)

- 変換・補正は別フィールドで記録(例:単位_原文 と 単位_補正後)

- ヘッダー起点の厳密抽出(例)

- 工種/工種名|品名/仕様|数量|単位|単価|金額|備考 が横並びで現れた直後からを明細と定義。

- 判断を“名寄せルール”として保存

- 「t/台/個 → 個」などの単位正規化マップ

- 「ALC=軽量気泡コンクリート」等の略語辞書

- サプライヤ別の係数・丸めルール(端数処理)

ポイント:人がやっている“いつもの補正”を明文化し、マシンに渡す。これが再現性のコア。

3. 90日ロードマップ(スモールスタートの型)

Day 1–7|現状観測 & サンプル確定

- 直近3か月の見積PDF(紙はスキャン)を100件集める

- “典型ケース×難ケース(手書き/写真傾き)”を含む学習サンプル25件に絞る

- KPI定義:明細網羅率100%/数量・単価の補正精度95%/処理時間-60%

Day 8–30|最小構成で流してみる

- ストレージ(SharePoint/OneDrive/Box 等)→AI-OCR/レイアウト解析→JSON化→RDB

- 唯一絶対ルール と名寄せ初期辞書を配置

- **職人レビュー会(30分×週1)**で“補正の言語化”を継続

Day 31–60|補正の自動化と“社内適正価格DB”の種まき

- 品目・単位・仕様の同義語辞書を増強

- 数量×単価の誤差アラート(しきい値±3%など)

- 部材×ベンダ×地域×時期での参考レンジを自動提示(=社内適正価格の原型)

Day 61–90|運用設計 & 拡張

- 命名規則・フォルダ規約(例:YYYYMMDD_案件名_相手先_金額)

- レビュー→承認→出力のワークフローを明文化

- 購買・経理へデータ連携(台帳・電帳法メタ・BIダッシュボード)

- 成果レビューと次スコープ設定(契約書・予算書などへ横展開)

4. 実装アーキテクチャ(現実解)

- 入力:SharePoint / OneDrive / Box に“投げ込みフォルダ”

- 解析:AI-OCR+レイアウト解析(表・欄外・朱書注記まで拾う)

- 変換:プロンプトで厳格JSONへ(未確定値は原文保持)

- 補正:名寄せ辞書・単位正規化・係数/丸めルール

- 格納:RDB(PostgreSQL 等)に生データ+補正後データの両方

- 活用:

- 経理:電帳法メタ(取引日・相手先・金額・ファイル紐づけ)

- 購買:社内適正価格DB(参考レンジ提示)

- 営業:見積テンプレ自動生成

- BI:粗利/原価/値引きの異常検知

現場に刺さるのは“過剰な未来志向”ではなく、今日から回る最短ルートです。

5. プロンプト&ルール設計の勘所

サンプルJSONスキーマ(抜粋)

{

"見積番号": "",

"見積日": "YYYY-MM-DD",

"取引先": "",

"案件名": "",

"明細": [

{

"工種": "",

"品名_原文": "",

"品名_正規化": "",

"仕様": "",

"数量_原文": "",

"数量": 0,

"単位_原文": "",

"単位": "",

"単価_原文": "",

"単価": 0,

"金額": 0,

"備考": ""

}

],

"小計": 0,

"消費税額": 0,

"合計": 0,

"ファイルパス": ""

}

copy

プロンプトの“お作法”

- 網羅優先:欠落禁止、原文フィールドを必ず保持

- 非推論:分からないときは空欄にせず“原文のまま”

- 分岐条件の明記:ヘッダー検出ルール、朱書注記の扱い、手書き欄の優先順位

- 検証手順:合計=明細合計+税 の整合性チェック、誤差許容範囲

6. ビフォー/アフター(KPI・金額インパクト)

導入前(例)

- 月間見積:250件

- 1件あたり手作業:1.5時間 → 375時間/月

導入3か月後(例)

- 自動化率:60%

- 削減時間:375h × 60% = 225h/月

- 時給換算(6,000円/h)の場合:225h × 6,000円 = 135万円/月

- 年間効果:約1,620万円

二次効果(購買)

- 社内適正価格DBにより3%の価格改善

- 年間調達5億円なら:1,500万円/年

- 合計効果:1,620万円 + 1,500万円 = 約3,120万円/年

定性的効果

- ミス・出戻りの大幅減(レビュー時間が“確認”に集中)

- 引継ぎが容易(暗黙知→明示知)

- 客先回答のリードタイム短縮で受注率向上

7. よくある落とし穴と回避策

- 落とし穴:最初から“完璧な名寄せ辞書”を作ろうとする

- 回避:まず頻出TOP50語から。週次で差分学習。

- 落とし穴:AIの推論で空欄を埋める

- 回避:原文保持+補正後の二重カラムで、監査可能性を担保。

- 落とし穴:人が見てる“最後の1割”を軽視

- 回避:レビューUIを用意し、承認アクションをKPI化。

- 落とし穴:Excelに戻す前提で設計

- 回避:RDBが主、Excelは出力。台帳・BI・APIを中心に。

8. ミニFAQ

Q. どの文書から始めるべき?

A. “数量×単価×金額”が表で並ぶ見積が最速で効果が出ます。次は注文書・契約書。

Q. 電帳法の対応は?

A. 解析と同時に取引日・相手先・金額・ファイルハッシュ・保管先をメタとして付与。検索性と監査証跡を確保します。

Q. 精度が頭打ちの時は?

A. 原本品質(傾き・解像度)と辞書の更新頻度を見直し。**“人レビューのフィードバックを辞書に戻す”**運用がカギ。

9. まとめ:小さく始めて、早く回す

- まずは100件の現物で回す

- 唯一絶対ルールで“勝手な推論”を排除

- 辞書とルールを週次で育てる

- 3か月で自動化率60%・年3,000万円級の効果を狙う

正確さ・再現性・スピードはトレードオフではありません。

「判断を言語化して、仕組みに埋め込む」ことで、Excelの限界を超えられます。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信