AI-OCRとLLMの違い、実際に使ってわかった“決定的差”

結論から:

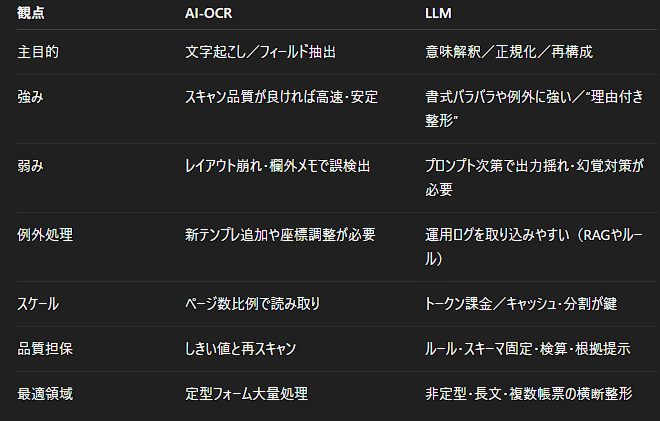

AI-OCRは「読み取る(文字起こし+フィールド抽出)」、LLMは「解釈して再構成する(文脈判断+正規化+検証)」──役割が根本的に違います。現場での決定的差は、“崩れた現実”への復元力と例外処理の取り込みやすさにあります。

1. 一言でいうと

- AI-OCR:画像やPDFから文字を正確に取り出す。座標とテキストの対応づけが得意。

- LLM:取り出された文字列を意味で束ね直し、フォーマットを正規化し、欠落を補助推論、整合性を検算する。

例)“m2”“㎡”“平米”が混在→AI-OCRはそのまま出す、LLMは指定スキーマに合わせて「㎡」に統一+合計値と突合。

2. まずは基礎:AI-OCRとLLMの仕事の分担

3. 実務で効く「決定的差」5つ

① レイアウト崩れへの復元力

- 余白の但し書き、脚注、斜め撮影、表の途中改ページなど、OCR単体だと分断されがち。

- LLMは見出し・周辺語から位置ではなく意味で再連結できる。

② “跨り集約”×見出し解釈

- 同一案件の別ページ・別資料に散らばる明細を、工種/章立てを手掛かりに一つのスキーマへ統合。

③ 単位・表記の正規化

- ㎡/m2/平米、t/ton、千円/円、税別/税込などの表記ゆれ・単位換算を、指定の唯一表記に揃える。

- 設定で「変換禁止(不明は空欄)」の安全運転も選べる。

④ 理由付き検証(検算・突合)

- 「内訳の合計=表紙の合計か」「消費税計算は一致か」など、検算ルールをプロンプトに埋め込める。

- 不整合時は“どこでズレたか”を根拠付きで返す→監査・電帳法対応に効く。

⑤ 例外処理の学習のさせ方

- OCRはテンプレ追加/領域再学習の運用が中心。

- LLMは“運用ログ→ルール/用語集/RAG”への取り込みが速い。現場の判断を再現しやすい。

4. 逆にAI-OCRが勝つ場面

- 完全定型の帳票を大量処理(申請書、領収書の一部など)

- 閉域・オフラインでの単純抽出

- 低コストでの単項目抽出(氏名や日付だけなど)

5. ベストプラクティス:ハイブリッド構成(OCR×LLM×バリデータ)

[画像/PDF]

│

▼

AI-OCR(文字・座標抽出)

│ └→ 低信頼度領域は再スキャン/別エンジン

▼

LLM(意味解釈・正規化・再構成)

│ └→ 用語集/社内適正価格DB/RAGで補助

▼

バリデータ(検算・突合・スキーマ検証)

│ └→ 不整合は理由付きで差戻し

▼

ストレージ/メタデータ付与/CSV・API連携(Box/SharePoint等)

copy

運用の肝

- 出力スキーマ固定(カラム名・型・単位を先に決める)

- “未確定は空欄”の原則(勝手に埋めない)

- エビデンスURL/座標を保持(後から“どこを見たか”を追える)

- 再現性:同一入力→同一出力(乱数無効化/温度管理/ルール優先)

6. 建設・製造の具体例(3ケース)

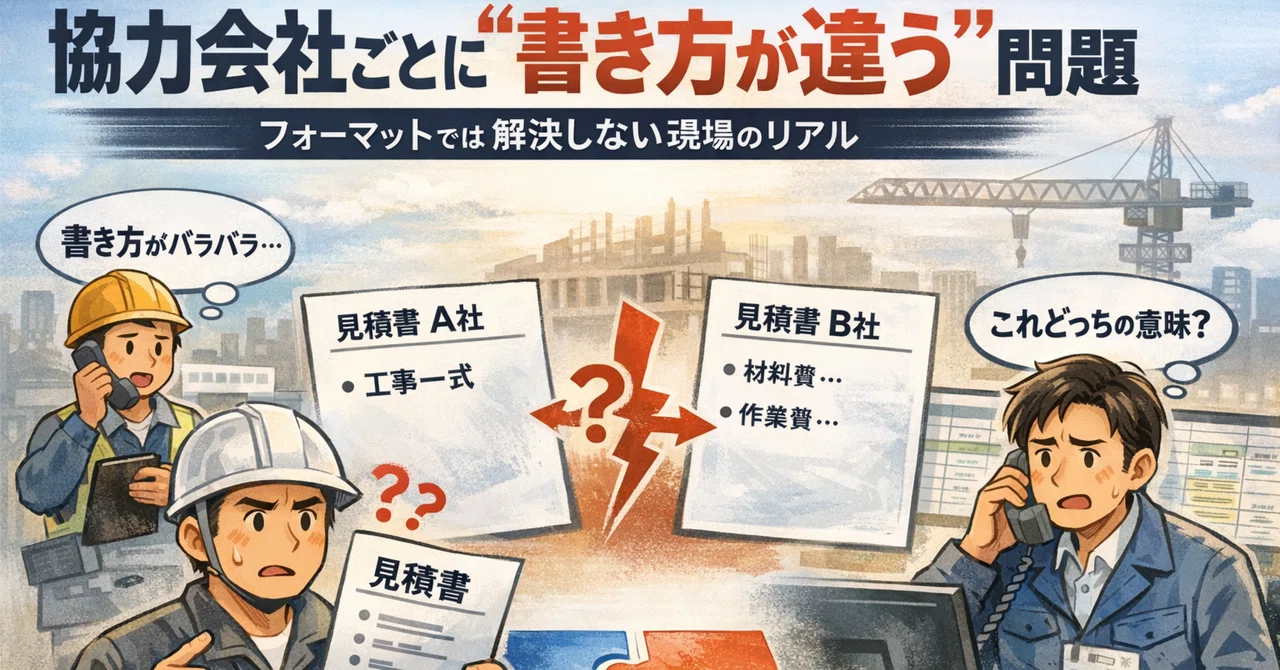

- 見積書(複数社・複数ページ)統合

- 課題:各社フォーマット、単位ゆれ、別紙の但し書き。

- 解:OCRで全テキスト化→LLMが工種×細目で束ね、単位正規化、税・小計・合計を検算。差異は根拠付きで赤入れ。

- 注文書×型番標準化

- 課題:同一品の表記ゆれ(半角/全角、ハイフン、旧新型番)。

- 解:用語集+RAGで正規型番に寄せ、社内適正価格DBの候補を自動提示。

- 竣工書類のメタデータ化

- 課題:膨大なPDFのタイトル・工事番号・工区などの散在。

- 解:OCR→LLMで表紙・脚注・台帳を横断しメタデータ抽出、Box/SharePointに自動タグ付け。

7. 品質評価のフレーム(KPIと検証設計)

KPI例

- 完全一致率(期待値=出力値が完全一致)

- 項目網羅率(必須項目の充足割合)

- 単位正規化率(指定単位に統一できた割合)

- 検算整合率(合計・税・小計の整合)

- 差戻し率(人手確認が必要な案件比率)

検証設計のコツ

- サンプルは最低50~100ファイル、“わざと難しいやつ”を混ぜる

- 合格基準を数値で先に握る(例:完全一致率85%以上、差戻し率15%以下)

- 誤り分類(抽出ミス/正規化ミス/検算不一致/RAGヒットせず)で改善ループを回す

8. 導入時の落とし穴と対策

落とし穴兆候対策LLMの“埋め草”それっぽい数値が入る未確定は空欄/禁止語設定/根拠必須コスト暴騰長文PDFでトークン肥大範囲抽出→要約→分割推論/キャッシュ出力揺れ同じ入力で微差温度低/決定論的ルール優先/スキーマ検証ガバナンス誰がいつ何を監査ログ(入力/出力/プロンプト/根拠)保持現場不信“黒箱”感根拠リンク・スクリーンショット座標返却

9. まとめ

- AI-OCRは入口、LLMは出口を整えるエンジン。

- 決定的差は**“崩れた現実”を意味で復元**し、例外を運用ログに取り込んで精度を上げ続けられる点。

- 最短距離はハイブリッド:OCRで取り込み、LLMで解釈・正規化、最後に検算・スキーマ検証で再現性を担保する。

10. 付録A:導入検討チェックリスト

- 帳票の必須スキーマ(カラム名・型・単位)が定義済み

- 単位換算ルールと変換禁止リストがある

- 検算ルール(税、合計、端数処理)が文章化されている

- 用語集/品番正規化表/社内適正価格DBの初期版がある

- 監査ログの保管場所と保管年限を決めた

- 合格基準KPIとサンプルセットが準備できた

11. 付録B:出力安定化プロンプトの型(例)

【唯一絶対ルール】

- 指定スキーマ以外の項目は出力しない

- 不明・未記載は推測せず空欄

- 数値は半角、単位は「㎡/m/円/円(税抜)/円(税込)」に統一

- 出力はUTF-8のJSON、キー名は以下に固定

【スキーマ】

{

"工種": "", "細目番号": "", "品名": "",

"数量": "", "単位": "㎡|m|式|…",

"単価_税抜": "", "金額_税抜": "",

"備考": ""

}

【検算ルール】

- Σ(金額_税抜) = 表紙の小計 ±1円まで許容

- 税計算は端数切り上げ

- 不一致時は "errors":[{原因, 該当行}] を返す

【根拠返却】

- 各行に "evidence": {page, x1,y1,x2,y2, text} を付与

編集後記(運用Tips)

- “まずは10ファイルで共通ルール化”→50ファイルでKPI計測→100ファイルで例外吸収の三段ロケット。

- “現場の判断”はテキストで書き出し、ルール/用語集/RAGに落とすと精度が伸びます。

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信