AIが“過去の積算ミス”から学ぶ ― 判断の精度が上がる理由

「前回の見積で“m”と“mm”を取り違えたせいで、数量が1000倍になっていた」

「税込・税抜の切り替えを忘れて、最終金額がズレた」

「似た品番を選んでしまい、単価が5%高い部材で積算していた」

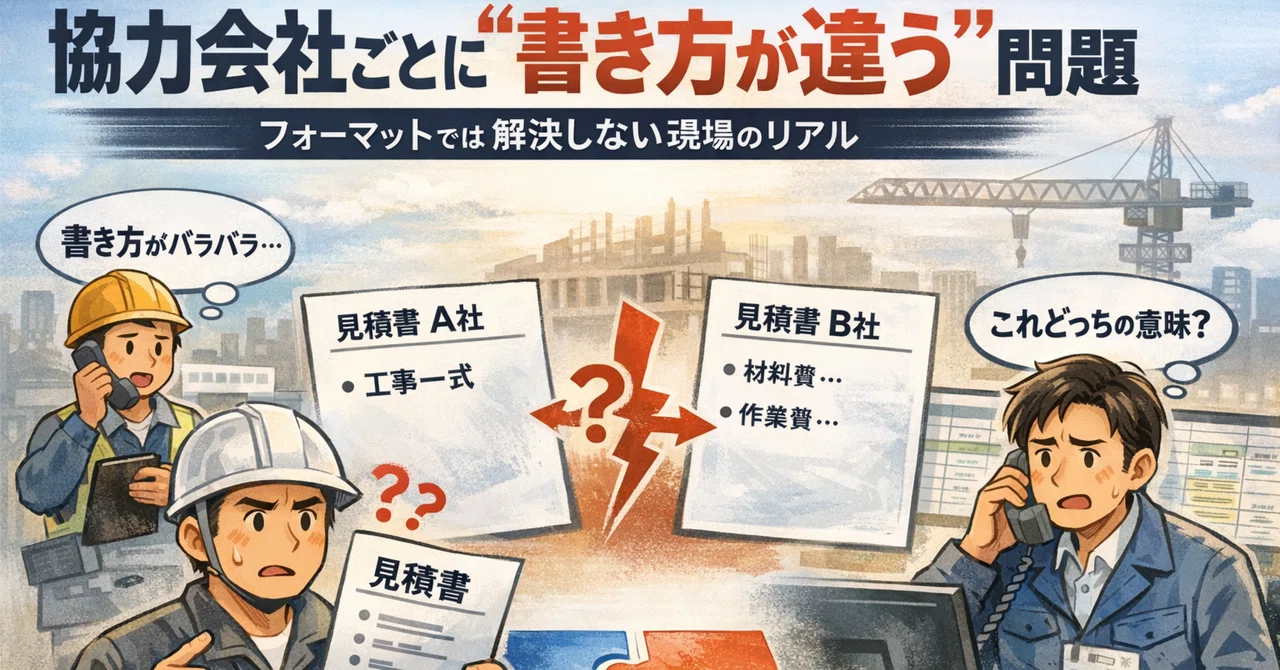

建設・製造の現場で起きがちな積算ミスは、人の不注意だけが原因ではありません。フォーマット不統一、単位の揺れ、品番の類似、税区分や歩掛の扱い…“構造的に起きやすい”落とし穴が複数重なって発生します。

本稿では、AIがこれらの“過去のミス”を教材にして、積算判断の精度を底上げする仕組みを、実務目線で分解して解説します。

1. そもそも、なぜ同じミスが繰り返されるのか?

- 入力の多様性:見積書・内訳書・仕様書のフォーマットや表現がバラバラ。

- 単位・換算の混在:m / mm、㎡ / 平米、個 / 本、kN / N など。

- 参照情報の散在:社内の“適正価格”、歩掛、過去実績が部署や人に紐づく。

- 確認プロセスの属人化:ベテランの目視チェックに依存し、暗黙知が形式知化されない。

これらは**“間違えやすさが内在するプロセス設計”**の問題です。AIは、この内在リスクのパターンを“再現可能な学習資源”へ変換することで、以降の判断を強くします。

2. “ミス”は最高の教材になる —— 学習の基本設計

AIにとって重要なのは、正解データだけでなく“誤り→修正→理由”の三点セットです。

学習用ログは最低限、次のように整えます。

{

"document_id": "2025-07-12_見積_ABC工業_電気工事",

"line_item_id": "L-034",

"error_type": "unit_mismatch",

"model_output": { "qty": 1200, "unit": "mm", "item": "ケーブルダクト" },

"human_fix": { "qty": 1.2, "unit": "m", "item": "ケーブルダクト" },

"reason": "図面はm表記。過去同型番は全てm。規格表もmのみ。",

"context": {

"page": 3, "table_col_headers": ["品名","規格","数量","単位","単価"],

"neighbors": ["ケーブルダクト曲がり部材", "端末処理材"]

},

"approved_by": "田中",

"approved_at": "2025-07-12T10:43:00+09:00"

}

copy

ポイントは**“修正理由”を短くても残すこと。

AIはこの理由文をテキスト特徴として吸収し、“どんな状況で、なぜその訂正が妥当なのか”**を文脈で覚えます。

3. 典型的な“学習対象”と改善メカニズム

3-1. 単位ミス・換算抜け

- 誤りのパターン:mm ⇄ m、㎡ ⇄ m²、個 ⇄ 本、kg ⇄ t。

- AIの対策:

- 規格欄や品番規格表から単位の確信度を算出。

- 同一型番の過去採用単位の出現頻度で事後確率を更新。

- 期待レンジ(例:電線長 0.5–500m)の異常値検出で自動ブレーキ。

3-2. 桁ズレ(×10 / ×100 / ×1000)

- 誤りのパターン:数量×10、単価×1000、合計の桁落ち。

- AIの対策:

- 同種案件の数量分布を参照し、外れ値を警告。

- 税込税抜・歩掛の適用有無をルール+確率で同時判断。

3-3. 類似品番の取り違い

- 誤りのパターン:“AB-100”と“AB-100N”の混同。

- AIの対策:

- エンベディング(品番・規格・用途の意味特徴)で距離が近い候補を全て提示。

- 社内適正価格DBと在庫/購買履歴を突合し、実態に合う候補を優先。

3-4. 税区分・値引・歩掛の適用漏れ

- 対策:明細行→小計→総計で整合チェック、過去案件の値引率分布から逸脱を検知。

4. アーキテクチャ:AIが強くなる“学習ループ”

入力(PDF/Excel/図面)

↓ 〔文書解析・レイアウト抽出(AI-OCR/DI)〕

下処理(単位正規化・数値型変換・表抽出)

↓

初期推論(LLM / ルール / 過去DB)

↓

ヒトが確認(差分表示・根拠表示・“一括補正”UI)

↓

フィードバック保存(誤り→修正→理由+文脈)

↓

再学習(プロンプト最適化 / ルール更新 / 特徴量追加)

↓(翌案件から反映)

判断精度の継続向上

copy

鍵は“差分の蓄積”です。

毎回の修正がモデルとルールの双方にフィードバックされ、翌日から効く改善が自動反映されます。

5. 成果の測り方(KPI設計)

- 一次再現率(Top-1):人の修正なしで確定した明細の割合

- 提案適合率(Top-3):提示候補3つ以内に正解が含まれる割合

- MAPE(金額誤差率):見積金額の平均百分率誤差

- 検知リコール(異常検知):重大ミスを事前に止められた割合

- 承認TAT:見積承認までの平均所要時間

例)導入3か月:Top-1 62% → 83%、承認TAT 2.1日 → 0.9日

※数値はサンプル。自社で“ベースライン→推移”を必ず可視化。

6. 実務で効く“精度向上のコツ”

- エラー分類を決め切る:unit_mismatch / digit_shift / tax_scope / sku_confusion / subtotal_mismatch / others

- 修正理由を20〜60文字で固定記述(自由記述でも文型を揃える)

- 単位・通貨・税区分は先に正規化(学習前の前処理が効く)

- “確信度の低い行だけ”人に見せるUIでレビュー負荷を最小化

- 候補表示は根拠つき(過去案件ID・頻度・規格一致率など)

- スナップショット保存(当時のDB状態を凍結)で後から追跡可能に

- 週次の小さなリリース:プロンプト/ルール/辞書を継続改善

7. データ面:最小構成チェックリスト

- 明細単位の正規化辞書(単位、規格表記ゆれ)

- 社内適正価格DB(品目×規格×条件×期間)

- 過去見積の採否(採用/不採用・最終契約単価・差額理由)

- 協力会社別の得意領域・実勢単価レンジ

- 原価計算ルール(歩掛、共通仮設、現場条件の補正)

- 監査用ログ(電帳法の観点:改変不可・追跡可能な履歴)

8. よくある反論への現場回答

- 「ミスを残すのは恥ずかしい」

→ 残さないと二度と減らない。個人評価ではなくプロセス学習の素材。 - 「AIはブラックボックスで怖い」

→ 候補提示に**根拠(過去案件・規格一致・確信度)**を必ず添える。

→ **“提案→人の最終承認”**でガバナンスも担保。 - 「案件ごとに条件が違いすぎる」

→ 条件(地域・時期・現場制約)を特徴量として与える。

→ 学習では条件別のサブモデル/ルールで分岐させると精度が伸びる。

9. 導入ステップ(最短ルート)

- 3か月分の見積PDF/Excelを収集(採用/不採用を含む)

- 10種の“ミス型”に分類し、修正ログを作成(理由文つき)

- 単位・規格・税の正規化辞書を先に整える

- ベースラインKPIを測定(Top-1/Top-3、TAT)

- AI推論+人の承認UIを仮運用(確信度しきい値で分岐)

- 週次レビューで誤り→修正→理由を棚卸しし、辞書/ルール更新

- 改善KPIの推移を公開し、現場の納得感を醸成

10. まとめ ― “人の判断を再現する”とは

AIの強みは、“同じ過ちを二度と繰り返さない記憶力”にあります。

現場が日々行う修正を丁寧に記録し、学習させ、翌日から反映する。

その反復が、社内適正価格の精度を高め、業者協議の透明性を上げ、利益率を守る積算へ繋がります。

ミスの可視化は、弱みの暴露ではなく、強さの設計図。

“恥ずかしいログ”を“誇れる資産”に変えることが、AI時代の積算改革の核心です。

付録:現場で使える“エラー理由テンプレ(例)”

- 単位不整合(規格m表記・過去同型番m採用のためmm→mへ換算)

- 桁ズレ疑い(同種案件数量分布から外れ、1000倍高)

- 税区分誤り(小計と総計の消費税整合性NG→税抜へ統一)

- 類似品番誤選択(AB-100Nが正、規格一致率・過去採用頻度高)

- 小計不整合(明細合計≠小計、端数処理ルールに未適用)

編集後記 / お知らせ

本記事の考え方(“誤り→修正→理由”の学習ループ、社内適正価格DB、根拠提示UIなど)は、そのまま実務へ落とし込めます。もし、既存のOCR/RPAでは“人の判断の再現”まで届かないと感じている方は、最小ステップでのPoC設計からご相談ください。

(※プロセスやデータ構成のご相談だけでもOKです。)「前回の見積で“m”と“mm”を取り違えたせいで、数量が1000倍になっていた」

「税込・税抜の切り替えを忘れて、最終金額がズレた」

「似た品番を選んでしまい、単価が5%高い部材で積算していた」

建設・製造の現場で起きがちな積算ミスは、人の不注意だけが原因ではありません。フォーマット不統一、単位の揺れ、品番の類似、税区分や歩掛の扱い…“構造的に起きやすい”落とし穴が複数重なって発生します。

本稿では、AIがこれらの“過去のミス”を教材にして、積算判断の精度を底上げする仕組みを、実務目線で分解して解説します。

1. そもそも、なぜ同じミスが繰り返されるのか?

- 入力の多様性:見積書・内訳書・仕様書のフォーマットや表現がバラバラ。

- 単位・換算の混在:m / mm、㎡ / 平米、個 / 本、kN / N など。

- 参照情報の散在:社内の“適正価格”、歩掛、過去実績が部署や人に紐づく。

- 確認プロセスの属人化:ベテランの目視チェックに依存し、暗黙知が形式知化されない。

これらは**“間違えやすさが内在するプロセス設計”**の問題です。AIは、この内在リスクのパターンを“再現可能な学習資源”へ変換することで、以降の判断を強くします。

2. “ミス”は最高の教材になる —— 学習の基本設計

AIにとって重要なのは、正解データだけでなく“誤り→修正→理由”の三点セットです。

学習用ログは最低限、次のように整えます。

{

"document_id": "2025-07-12_見積_ABC工業_電気工事",

"line_item_id": "L-034",

"error_type": "unit_mismatch",

"model_output": { "qty": 1200, "unit": "mm", "item": "ケーブルダクト" },

"human_fix": { "qty": 1.2, "unit": "m", "item": "ケーブルダクト" },

"reason": "図面はm表記。過去同型番は全てm。規格表もmのみ。",

"context": {

"page": 3, "table_col_headers": ["品名","規格","数量","単位","単価"],

"neighbors": ["ケーブルダクト曲がり部材", "端末処理材"]

},

"approved_by": "田中",

"approved_at": "2025-07-12T10:43:00+09:00"

}

copy

ポイントは**“修正理由”を短くても残すこと。

AIはこの理由文をテキスト特徴として吸収し、“どんな状況で、なぜその訂正が妥当なのか”**を文脈で覚えます。

3. 典型的な“学習対象”と改善メカニズム

3-1. 単位ミス・換算抜け

- 誤りのパターン:mm ⇄ m、㎡ ⇄ m²、個 ⇄ 本、kg ⇄ t。

- AIの対策:

- 規格欄や品番規格表から単位の確信度を算出。

- 同一型番の過去採用単位の出現頻度で事後確率を更新。

- 期待レンジ(例:電線長 0.5–500m)の異常値検出で自動ブレーキ。

3-2. 桁ズレ(×10 / ×100 / ×1000)

- 誤りのパターン:数量×10、単価×1000、合計の桁落ち。

- AIの対策:

- 同種案件の数量分布を参照し、外れ値を警告。

- 税込税抜・歩掛の適用有無をルール+確率で同時判断。

3-3. 類似品番の取り違い

- 誤りのパターン:“AB-100”と“AB-100N”の混同。

- AIの対策:

- エンベディング(品番・規格・用途の意味特徴)で距離が近い候補を全て提示。

- 社内適正価格DBと在庫/購買履歴を突合し、実態に合う候補を優先。

3-4. 税区分・値引・歩掛の適用漏れ

- 対策:明細行→小計→総計で整合チェック、過去案件の値引率分布から逸脱を検知。

4. アーキテクチャ:AIが強くなる“学習ループ”

入力(PDF/Excel/図面)

↓ 〔文書解析・レイアウト抽出(AI-OCR/DI)〕

下処理(単位正規化・数値型変換・表抽出)

↓

初期推論(LLM / ルール / 過去DB)

↓

ヒトが確認(差分表示・根拠表示・“一括補正”UI)

↓

フィードバック保存(誤り→修正→理由+文脈)

↓

再学習(プロンプト最適化 / ルール更新 / 特徴量追加)

↓(翌案件から反映)

判断精度の継続向上

copy

鍵は“差分の蓄積”です。

毎回の修正がモデルとルールの双方にフィードバックされ、翌日から効く改善が自動反映されます。

5. 成果の測り方(KPI設計)

- 一次再現率(Top-1):人の修正なしで確定した明細の割合

- 提案適合率(Top-3):提示候補3つ以内に正解が含まれる割合

- MAPE(金額誤差率):見積金額の平均百分率誤差

- 検知リコール(異常検知):重大ミスを事前に止められた割合

- 承認TAT:見積承認までの平均所要時間

例)導入3か月:Top-1 62% → 83%、承認TAT 2.1日 → 0.9日

※数値はサンプル。自社で“ベースライン→推移”を必ず可視化。

6. 実務で効く“精度向上のコツ”

- エラー分類を決め切る:unit_mismatch / digit_shift / tax_scope / sku_confusion / subtotal_mismatch / others

- 修正理由を20〜60文字で固定記述(自由記述でも文型を揃える)

- 単位・通貨・税区分は先に正規化(学習前の前処理が効く)

- “確信度の低い行だけ”人に見せるUIでレビュー負荷を最小化

- 候補表示は根拠つき(過去案件ID・頻度・規格一致率など)

- スナップショット保存(当時のDB状態を凍結)で後から追跡可能に

- 週次の小さなリリース:プロンプト/ルール/辞書を継続改善

7. データ面:最小構成チェックリスト

- 明細単位の正規化辞書(単位、規格表記ゆれ)

- 社内適正価格DB(品目×規格×条件×期間)

- 過去見積の採否(採用/不採用・最終契約単価・差額理由)

- 協力会社別の得意領域・実勢単価レンジ

- 原価計算ルール(歩掛、共通仮設、現場条件の補正)

- 監査用ログ(電帳法の観点:改変不可・追跡可能な履歴)

8. よくある反論への現場回答

- 「ミスを残すのは恥ずかしい」

→ 残さないと二度と減らない。個人評価ではなくプロセス学習の素材。 - 「AIはブラックボックスで怖い」

→ 候補提示に**根拠(過去案件・規格一致・確信度)**を必ず添える。

→ **“提案→人の最終承認”**でガバナンスも担保。 - 「案件ごとに条件が違いすぎる」

→ 条件(地域・時期・現場制約)を特徴量として与える。

→ 学習では条件別のサブモデル/ルールで分岐させると精度が伸びる。

9. 導入ステップ(最短ルート)

- 3か月分の見積PDF/Excelを収集(採用/不採用を含む)

- 10種の“ミス型”に分類し、修正ログを作成(理由文つき)

- 単位・規格・税の正規化辞書を先に整える

- ベースラインKPIを測定(Top-1/Top-3、TAT)

- AI推論+人の承認UIを仮運用(確信度しきい値で分岐)

- 週次レビューで誤り→修正→理由を棚卸しし、辞書/ルール更新

- 改善KPIの推移を公開し、現場の納得感を醸成

10. まとめ ― “人の判断を再現する”とは

AIの強みは、“同じ過ちを二度と繰り返さない記憶力”にあります。

現場が日々行う修正を丁寧に記録し、学習させ、翌日から反映する。

その反復が、社内適正価格の精度を高め、業者協議の透明性を上げ、利益率を守る積算へ繋がります。

ミスの可視化は、弱みの暴露ではなく、強さの設計図。

“恥ずかしいログ”を“誇れる資産”に変えることが、AI時代の積算改革の核心です。

付録:現場で使える“エラー理由テンプレ(例)”

- 単位不整合(規格m表記・過去同型番m採用のためmm→mへ換算)

- 桁ズレ疑い(同種案件数量分布から外れ、1000倍高)

- 税区分誤り(小計と総計の消費税整合性NG→税抜へ統一)

- 類似品番誤選択(AB-100Nが正、規格一致率・過去採用頻度高)

- 小計不整合(明細合計≠小計、端数処理ルールに未適用)

編集後記 / お知らせ

本記事の考え方(“誤り→修正→理由”の学習ループ、社内適正価格DB、根拠提示UIなど)は、そのまま実務へ落とし込めます。もし、既存のOCR/RPAでは“人の判断の再現”まで届かないと感じている方は、最小ステップでのPoC設計からご相談ください。

(※プロセスやデータ構成のご相談だけでもOKです。)

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信