ChatGPTが変える建設業の働き方 ― 書類処理・見積・報告書が自動化される未来

「紙とExcelとメール」。建設業の現場では、依然としてこの3点セットが業務の大半を占めています。見積依頼、各社から返ってくるフォーマット不揃いのPDF、進捗・出来形・安全の各種報告書――。

本記事では、ChatGPTをはじめとする生成AIが、書類処理・見積・報告書のワークフローをどう変えるのか、実装ステップとリスク対策まで“現実的な道筋”で解説します。

はじめに

「紙とExcelとメール」。建設業の現場では、依然としてこの3点セットが業務の大半を占めています。見積依頼、各社から返ってくるフォーマット不揃いのPDF、進捗・出来形・安全の各種報告書――。

本記事では、ChatGPTをはじめとする生成AIが、書類処理・見積・報告書のワークフローをどう変えるのか、実装ステップとリスク対策まで“現実的な道筋”で解説します。

1. いま現場で起きている課題

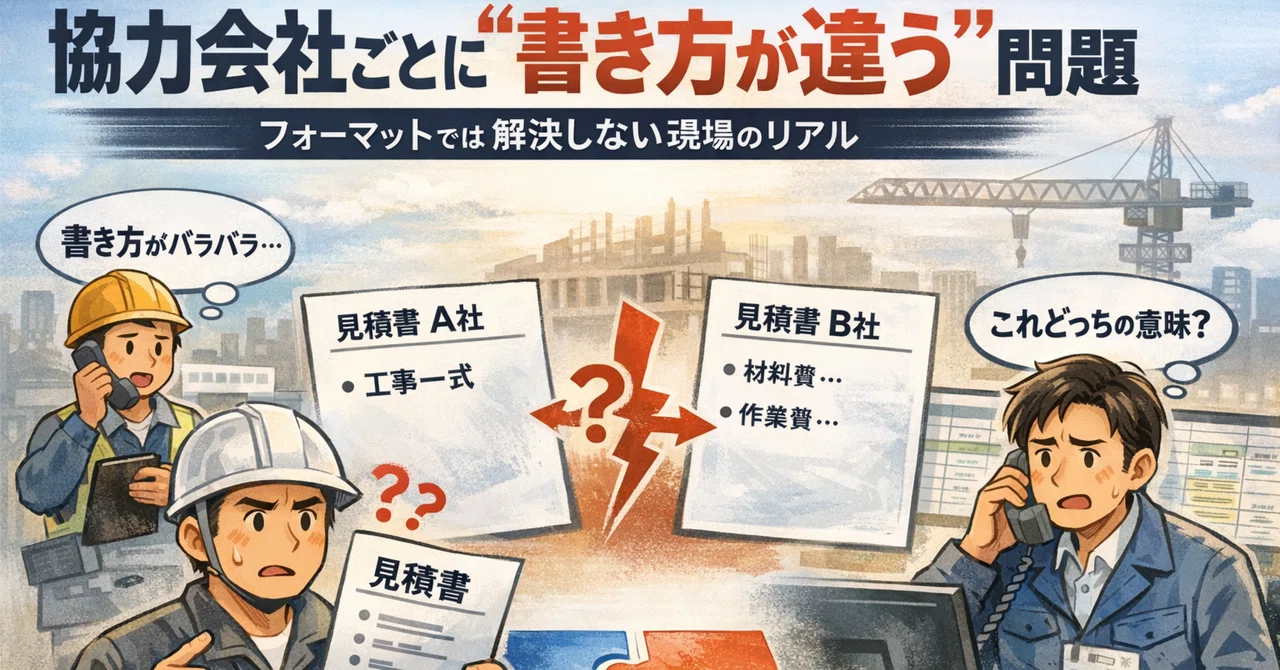

- 書類の非定型・バラつき:社内・協力会社でフォーマットが違い、転記・名寄せに時間がかかる。

- 見積の属人化:単価判断や過去実績の探索が人に依存し、再現性がない。

- 報告書の重複入力:写真台帳・出来形・安全・環境…似た内容を何度も記入。

- 監査・電帳法対応の負担:保管・検索・証跡づけに手間。

- 人手不足と残業規制:現場から本社まで、単純作業の“削減余地”が大きい。

2. 生成AIで何が自動化できるのか

(1) 書類処理の自動化

- PDF・画像から発注先/品目/数量/単価/税/納期等を抽出→構造化(JSON/CSV)

- 会社名・カタログ番号・ロット・現場名などの表記ゆれ統一

- 箱(Box/SharePoint/Google Drive)メタデータ自動付与、検索性UP

(2) 見積業務の半自動化

- 過去の見積・契約・出来高から社内適正価格レンジを提示

- 単位・歩掛の自動補正、類似案件の差分比較

- 協力会社別の見積傾向をダッシュボード化して交渉材料に

(3) 報告書作成の時短

- 現場日報・写真キャプション・出来形報告を音声+写真から自動ドラフト生成

- 週報/月報を要約+KPIグラフに変換

- 安全・品質・環境のテンプレ自動整形(抜け漏れ検知)

ポイント:“判断の再現”が鍵。単純OCRではなく、「人が実際にどう判断したか」をルール化・学習させると精度と業務適合性が跳ね上がります。

3. 実装アーキテクチャ(現実解)

- 入力:Box / SharePoint / Google Drive / メール / スキャナ

- 解析:Document Intelligence(OCR)+ ChatGPT(構造化・要約・名寄せ)

- ルール:単位補正、表記統一、明細ヘッダー判定、禁則(唯一絶対ルール)

- 出力:CSV/JSON、台帳、Power BI/Looker Studio、RDB/データレイク

- 監査:処理ログ、元ファイル紐付け、電帳法要件(真実性・可視性)に沿った証跡

4. まずはここから:段階導入ロードマップ

- Phase 1(2–4週):1書類種×1現場でPoC

- 例)見積書→明細JSON化・単位補正・メタデータ自動付与

- Phase 2(1–2か月):書類種拡張+ダッシュボード連携

- 購買単価レンジ、協力会社比較、出来高トレンド

- Phase 3(3か月〜):全社展開+社内適正価格DB運用

- 調達指針・交渉標準化、監査/電帳法を自動化

5. 定量インパクト(目安)

- 入力・転記工数 50–80%削減

- 見積リードタイム 30–60%短縮

- 購買単価 1–5%改善(社内適正価格の可視化+交渉強化)

- 検索時間 70–90%削減(メタデータ自動付与)

※数値は一般的な導入例のレンジ。実際は対象業務・母数に依存します。

6. リスクと対策

- 誤抽出:唯一絶対ルール/例外パターン学習/人の最終確認ステップ

- セキュリティ:テナント内処理/アクセス権継承/処理ログの完全保存

- 現場負担:既存フォルダ構成を崩さず“置くだけ運用”から開始

- ブラックボックス化:ルール化と処理フローの見える化(誰でも追跡可)

7. よくある質問(FAQ)

Q. 既存のOCRでうまくいかなかった。違いは?

A. 画像→テキスト抽出に留めず、明細化・単位補正・名寄せまで踏み込む点と、人の判断ログを反映して再現性を上げる点が決定的に違います。

Q. 電帳法対応は?

A. 元ファイル・処理ログ・メタデータを紐づけて可視化すれば、真実性・見読性・可視性の要件を満たす運用が可能です。

Q. 中小規模でも効果ある?

A. 「1業務×1書類種×1フォルダ」から始めれば初期投資を抑えつつ、早期に可視化・削減効果を確認できます。

8. まとめ:判断を“再現”できる現場が強い

生成AIの価値は、単なる自動化ではなく「人が積み上げた判断」を仕組みに埋め込むこと。書類処理・見積・報告書のボトルネックが消え、現場は“意思決定”に集中できます。

「まずは1書類種から」。それが、建設業の働き方を変える最短ルートです。

付録:導入チェックリスト(コピペ活用OK)

- 対象書類種(例:見積書)とKPI(時間/精度/金額)を決めた

- 入力フォルダ(Box/SharePoint/Drive)の場所を固定

- 最低100ファイルの学習用データを確保

- 単位補正・名寄せの社内ルールを明文化

- 承認フロー(人の最終確認)を設計

- ダッシュボード指標(社内適正価格レンジ/協力会社比較)を定義

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信