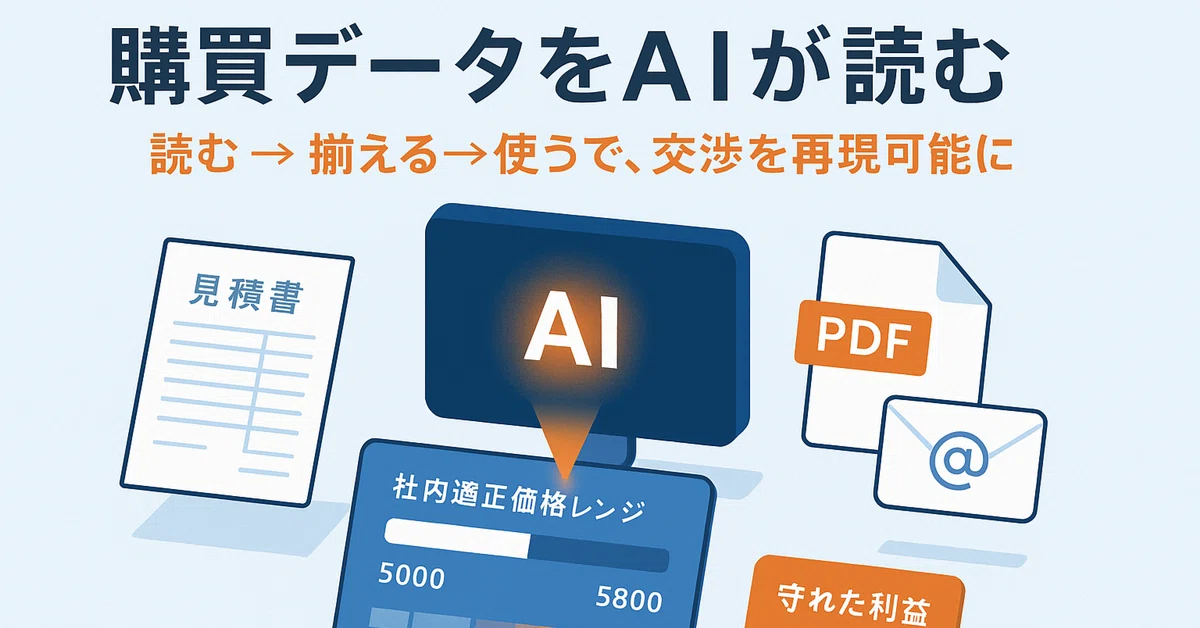

購買データをAIが読む ― “利益を守る購買DX”の始め方

はじめに:利益は“購買”で決まる

売上はコントロールしづらくても、購買は今日から変えられます。

見積・発注明細、仕入先とのやり取り、納品・検収、支払。これらに散らばる“価格の根拠”をAIに読ませて可視化し、社内適正価格を武器に交渉・意思決定を標準化する——それが「利益を守る購買DX」です。

いま起きている3つの課題

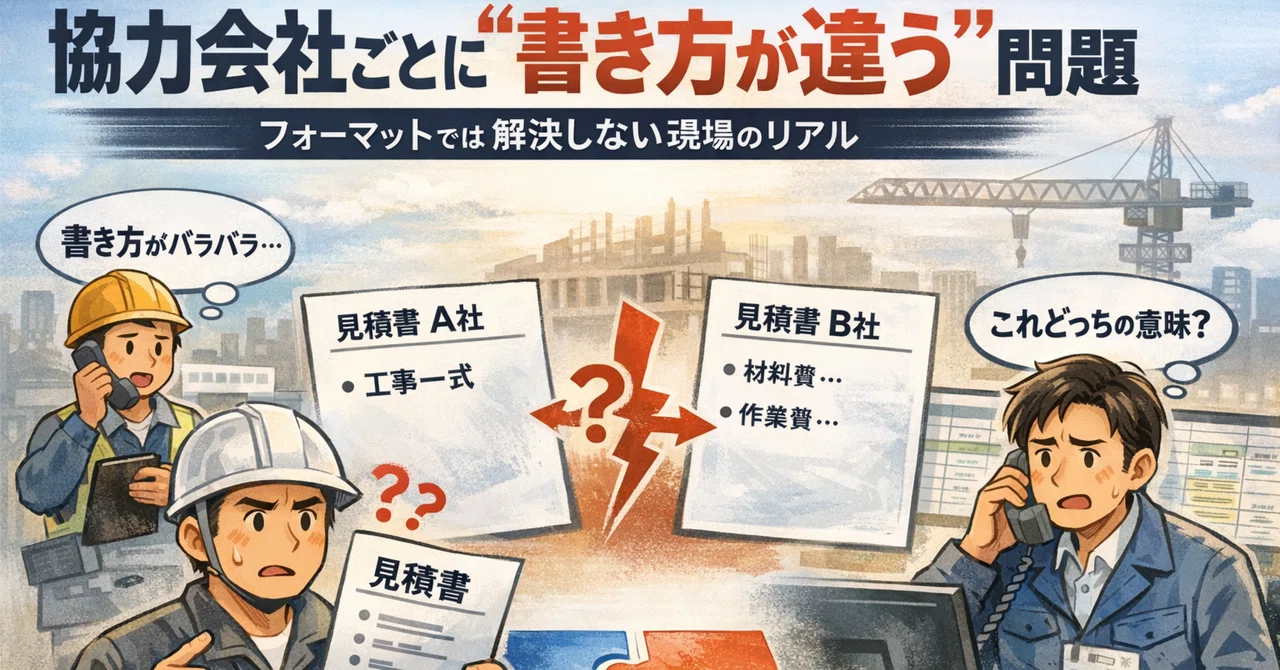

- 価格のブレ:同一品目でも部署・現場で単価がまちまち

- 情報が紙とファイルに分散:PDF/画像/メール/チャットに埋もれる

- 属人化した交渉:根拠が“勘と経験”に寄りがちで再現しづらい

解決のカギ:AIで“読む→揃える→使う”を自動運転

- 読む(AI-OCR/LLM):見積書・納品書・請求書・メール本文から、品目/規格/数量/単位/単価/メーカー/カタログ番号/現場名/ファイル名・日付などを抽出

- 揃える(正規化):単位補正(m↔m²↔m³ 等)、表記ゆれ統一(例:「ステンレス」「SUS」)、型番・メーカーのカノニカル化

- 使う(意思決定):社内適正価格レンジを算出し、見積比較・交渉根拠・承認ワークフロー・BI可視化へ

最初の90日ロードマップ

Day 0–30:データ集約と“読む”

- 対象を限定(例:上位30品目 or 上位仕入先10社)

- 既存PDF/画像/メール添付を一括投入(BOX/SharePoint/Drive)

- 例外含め元帳票の内容を改変しないを唯一ルールに抽出

Day 31–60:“揃える”仕組みづくり

- 単位補正ルール雛形

- m, m², m³, 個 以外の不明単位は空欄

- 代表例:外構コンクリート→m³/床・保護・均しモルタル→m²

- 品目マスター:メーカー+型番+規格+単位でキー化

- 現場コード/成本コードの付与(後工程の集計に効く)

Day 61–90:“使う”運用へ

- 見積比較ビュー:中央値・最頻値・四分位のレンジ提示

- 交渉差益=(見積平均単価−合意単価)×数量 を自動集計

- 稟議テンプレートに“AI根拠欄”を追加(再現性ある承認)

まず揃える推奨データ項目(最小セット)

区分フィールド例品目メーカー/カタログ番号/規格TOTO/TMGG40E/13A数量数量/単位(補正後)120/m²価格単価(税抜)/小計/通貨4,850/582,000/JPY文脈現場名/工事名/成本コードA支社_第3倉庫/土間/C-102取引仕入先/見積日/有効期限〇〇商事/2025-09-15/30日証跡原本ファイルID/ページ/抽出信頼度file_abc.pdf/3/0.92交渉提示単価レンジ/交渉メモQ1中央値±10%/配送条件調整

KPI設計(“守れた利益”を見える化)

- 交渉差益(¥):月次・現場別・品目別

- 単価乖離率:合意単価÷社内適正中央値−1

- 社内適正価格カバレッジ:レンジ算出済み品目比率

- 仕入先集中度(HHI):過度な依存を避ける指標

- 自動読取成功率:再入力・修正の削減度合い

よくある落とし穴と回避策

- 品目が粒度バラバラ → 「メーカー+型番+規格+単位」を主キー化

- 単位のカオス → 先に“単位辞書”を作り、例外はログ化して後追い補正

- AIの過信 → 信頼度閾値を設け、低スコアは人がレビュー(人×AIの二段構え)

- 導入過剰 → まずは“購買額の大きい上位20%品目”から

ミニケース(イメージ)

- 年間購買2億円、上位30品目で平均8%の差益改善 → 1,600万円/年のコスト圧縮

- 稟議と現場照合を自動化し、月20時間/現場の事務を削減(監督の本業回帰)

まとめ:データが“判断の共通言語”になる

AIは万能ではありませんが、読む→揃える→使うを丁寧につなぐだけで、属人化した購買は“再現できる判断”に変わります。まずは上位品目から、90日で“守れる利益”を体感しましょう。

付録:運用テンプレ(そのまま使える)

見積比較テンプレ(稟議添付)

- 対象品目:[メーカー+型番+規格+単位]

- 社内適正価格レンジ:P25–P75(中央値:¥X,XXX)

- 提示単価:仕入先A ¥x,xxx/B ¥x,xxx/C ¥x,xxx

- 合意単価:¥x,xxx(中央値比 −△%/交渉差益 ¥△,△△△)

- 交渉メモ:納期短縮・配送条件変更で単価調整

Connected Baseのご紹介

「AI-OCR」「RPA」から

“LLM+人の判断”の再現へと移りつつあります。

Connected Base は、日々の見積書・請求書・報告書など、

人の判断を必要とする“あいまいな領域”を自動で処理し、

現場ごとのルールや判断のクセを学習していくAIプラットフォームです。

これまで人が時間をかけて行ってきた仕分けや確認を、

AIとルール設定だけで再現・蓄積・自動化。

単なる効率化ではなく、「判断の継承」まで含めたDXを実現します。

現場の知恵を未来につなぐ──

その第一歩を、Connected Baseとともに。

コメントを送信